Fue un día de septiembre hace ya unos años. En París estaba en curso una gran exposición sobre la generación Beat en el Centro de Arte Pompidou, más conocido como el “Beaubourg”.

No hacía mucho que aquí en Madrid, en compañía de tres amigos, habíamos culminado, tras un par de años de labores varias, —contratación, traducción, intercalados con inesperados retrasos provocados por una crisis financiera global, crisis personales, inseguridades y miedos escénicos varios—, la publicación de una obra de Jack Kerouac en castellano, y yo me encontraba más empapado que nunca de la historia y la “energía” de lo beat.

La exposición, había leído, incluía todo tipo de objetos relacionados con los Beats: el rollo original de papel donde Kerouac había escrito En la carretera, la novela fundacional, intervenciones grabadas de Allen Ginsberg, fotografías, murales, pinturas y mucho material y parafernalia de la época. La exposición venía girando por el mundo desde Nueva York, vía San Francisco, hasta París. Simplemente no me la podía perder.

Sentado en mi escritorio frente a la pantalla, una vez tomada la decisión y conforme aumentaban mis deseos de perderme y desaparecer, crecía en mi la excitación. Tecleé lo primero buscando un billete de avión económico en una página de aerolínea de bajo costo, donde enseguida localicé una ida y vuelta inferior a 150€, tan poco, tan barato, Madrid-Barajas a París-Orly. A continuación voy a por el hotel… No había estado en Paris desde hacía algunos años y es una ciudad que apenas conozco más allá de los alrededores de Nôtre-Dame.

¿Hoteles baratos?, ¿una noche? Encuentro múltiples ofertas, pero sin tener idea de dónde están localizados. Finalmente distingo en el mapa: Père-Lachaise, el cementerio… no demasiado alejado del Beaubourg. Hipohotel, zona Metro Gambetta République, en la rue des Pyrénées, 20t arrondisement, barato. ¿Podrían ser 35 euros…?, no, fueron 50. Voy a hacer la reserva. Miro fecha. Mañana mismo.

En silencio y sin avisar a nadie saco los billetes… y me voy a acostar. Antes escribo a un amigo fotógrafo que he conocido hace unos años en Mallorca. Es profesor de fotografía y literatura en la Sorbona y conoce bien a los Beats. Le escribo y sorprendentemente me advierte que estará en París. Vive en Aix-en-Provence, pero viaja a París cada semana para dar unas clases y después regresa a su domicilio. Es algo mayor que yo, una persona calmada y entrañable; un verdadero profesor. Una excusa perfecta para tomar un café y tener una charla amiga en esas 24 horas que voy a pasar yo solo en París. Se llama Jacques Terrasa.

A la mañana siguiente termino mi maleta de un día y salgo andando para tomar el autobús en la calle O’Donnell, que me lleva a la vieja terminal 1 de Barajas. La terminal está tranquila, es sábado y acaba de empezar el fin de semana. Dejo mi casa con una sensación de irrealidad y una cierta inseguridad: si esta locura que estoy haciendo tiene sentido, si lo pasaré bien. Y de mala conciencia: abandonando sin avisar y adrede a la familia. Una vez pasado el control de seguridad y ya sentado esperando en la puerta de embarque, la megafonía nos invita a preparar billetes e identificación, ir subiendo al avión y, después de haber colocado la maleta en la parte superior de la cabina, a acomodarnos en los asientos de forma ordenada.

El avión despega y yo con él: me elevo hacia los cielos. Estoy encantado. Durante el vuelo permanece, sin embargo, una sutil sensación de vértigo. El avión va lleno y voy encajonado en los últimos asientos, al fondo de la cabina de pasajeros. A los tres cuartos de hora estamos volando sobre los Pirineos. Al pasar se distinguen bien las cumbres, y entramos en territorio francés en medio de las nubes, accediendo a un país más verde que la piel de toro. Una hora más tarde comenzamos las maniobras de aproximación y antes de darme cuenta, casi precipitadamente, me encuentro que estamos aterrizando. Justo al tocar tierra algo se conecta dentro de mí, debajo de mi ombligo, y desaparece la sensación de vértigo, que viene a sustituirse por una certeza acompañada de la natural excitación al darme cuenta de que ya estoy en París. Now it’s real!

Bajo del avión, seguido de mi maleta de 24 horas demasiado cargada, y me subo al autobús que nos acercará a la terminal. De ahí rápidamente saltó en el OrlyVal que me acercará a la ciudad, a la estación Antony, desde donde tomo el metro que me lleva a plaza Gambetta via Les Halles. Desde allí me dirijo rápidamente al hotel, que he reservado casi a ciegas en una zona no muy alejada de Beaubourg y junto al cementerio Père-Lachaise.

Camino desde la plaza, apenas unas manzanas por la Rue des Pyréneés. Son los últimos días de septiembre, sábado 24, y cuando llego a eso de las 21:00 ya ha anochecido. El Hipohotel tiene una entrada única y parece sacado de la película de Bertolucci, El último tango en París, o, luego me daría cuenta, ¿había llegado ya, sin querer, a la versión actual del mismo Beat Hotel?

En el portal, subiendo cuatro escalones a la derecha y debajo de las escaleras, hay un pequeño mostrador con una mujer de mediana edad, muy maquillada, que revisa la reserva, me da la llave, y me invita a subir a la habitación situada en el 2º piso, la primera puerta del pasillo, con techos bajos y color indefinido tirando a verde. Una vez dentro me encuentro con una cama de buenas dimensiones, alta. Mobiliario escueto, una silla, una mesa sujeta en la pared y en frente, junto a la ventana-balcón, un baño básico. Ducha con cortina, lavabo e inodoro. Mientras subo me cruzo con una pareja francófona joven de color que baja, con la que apenas intercambio una mirada cómplice. Paris is Jazz.

En todo el edificio hay una algarabía tremenda proveniente del bar restaurante que recorre la primera planta en la calle, a continuación del hotel, hasta la esquina y el próximo chaflán. Como no hay otra alternativa —ni me planteo quedarme con tanto escándalo—, dejo mi maleta 24 horas y, después de asearme un momento, me tiro a la calle buscando algo para cenar y para comprobar, con mis propios ojos, de donde proviene tanto ruido.

Salgo a la calle, doblo a la derecha y, efectivamente, el establecimiento de al lado tiene terraza y diferentes puertas y ventanales abiertas a la calle. Hace calor y hay muchísima animación. Está lleno de estudiantes, sentados y bebiendo en las mesas dispuestas en la acera, y dentro incluso un pequeño grupo de chicos y sobre todo chicas bailando con entusiasmo. Toda la escena me arranca una incontenible sonrisa.

Como no conozco a nadie, opto por instalarme en un acogedor bistró que se encuentra en la acera de enfrente, desde donde se divisa toda la acción. Llego con la buena fortuna de encontrar que todavía tienen abierta la cocina, y me pido un sabroso osobuco acompañado de un puré de patatas y regado con una jarra de cerveza alemana. La clientela del bistró varía entre parejas francesas en noche de sábado y hombres con aspecto de árabes sentados en grupo, alguno de los cuales se pasa un buen rato observándome, creo que con una cierta curiosidad sospechosa. Va cayendo definitivamente la noche y, mientras ceno, disfruto de los sabores, doy un largo trago la jarra de cerveza que me han traído, miro curioso todo a mi alrededor, la terraza de enfrente, la carta, escucho francés o lo hablo con el camarero, la atmósfera va tranquilizándose. Para cuando he terminado de cenar, deben ser ya las once. En la acera de enfrente ha cesado la música, y al rato, los grupos se han ido y se hace un cierto silencio. La calle ahora solo está transitada por grupos más pequeños, alguna joven regresando con paso rápido en dirección al metro, algún borracho. La noche sigue siendo cálida y yo cruzo tranquilamente de regreso al Hipohotel —qué nombre tan “enrollado”— con intención de descansar después de un día de transportes, aviones y aeropuertos. Paso por la recepción del hotel, camino de mi habitación, y esta vez está más animada: la conserje en conversación con dos parroquianas de su misma edad y maquillaje, hablando francés con marcado acento italiano sentadas en las escaleras.

Paso por delante, saludando con un escueto bonne nuit y sigo directo para mi cubículo. Llego a mi habitación con una cierta expectación, pero con el impulso suficiente para desnudarme, ponerme el pijama y meterme en la cama, donde caigo rápidamente dormido.

Por la mañana me despierta la primera claridad que consigue entrar entre las cortinas semicorridas y los visillos. Domingo por la mañana, el ambiente es muy tranquilo. Remoloneo un rato en la cama pero hacia las 9:30 me levanto, me doy una ducha y me decido a salir a la calle y emprender mi día tirando de mi maleta. La calle presenta las huellas de la noche anterior, algunos restos inevitables del botellón. Avanzo por le rue des Pirénées de regreso a la plaza Gambetta y para mi alegría compruebo que la plaza esta sembrada de cafés, a esa hora poblados por los franceses más madrugadores que ya se han hecho con una copia de Le Fígaro o L’Equipe y están ya sentados leyendo la prensa. Inefable me siento en una terraza, me pido un café au lait y un croissant.

En seguida me dan las 11 y echo a andar. En esa época el Google Maps todavía no está tan popularizado y la itinerancia en los teléfonos hay que pagarla, lo mismo que los datos, de modo que voy tirando del mapa y la chuleta que he tenido precaución de prepararme. Había visto que el Père-Lachaise estaba muy cerca y efectivamente hay una calle desde la plaza Gambetta que lleva a una de las entradas. Está a 500 metros que recorro con calma seguido de mi maleta. Siento una cierta emoción. Suena en mis oídos internos la melodía de Malcolm Maclaren & Catherine Deneuve, Paris, Paris… La entrada es una puerta abierta en el muro sin verja, y en frente hay una explanada amplia. El cementerio tiene grandes avenidas, árboles y unos carteles que enumeran la lista de personalidades que descansan en este camposanto.

Es una mañana de domingo nublada y amenaza a llover, aunque esto sucederá solo una hora más tarde. Hay algunos paseantes —ahora me siento dentro de una película de Antonioni—, la soledad, el silencio del cementerio, el verde de los árboles y mi maleta. Echo a andar, recorro el primer boulevard y doblo hacia la izquierda por delante de las primeras tumbas.

Es un cementerio que, leo en el cartel, acoge todo tipo de personajes ilustres, desde Jim Morrison, cantante de los Doors, hasta Marcel Proust, una lista interminable de escritores, intelectuales, científicos y artistas. Algunos muy conocidos, otros no tanto. Es imposible visitarlo en una única mañana. Las avenidas generales son espaciosas y tienen un determinado relieve. En frente de esta entrada se levanta una colina que no subiré.

Mientras paseas entre tumbas y mausoleos, es obligado ir deteniéndose para poder leer las inscripciones, y quién sabe si descubrir ese personaje famoso o aquel epitafio inmortal que sugiera al paseante un momento de contemplación, llegar a conmovernos o incluso volver a arrancarnos una sonrisa.

Después de varias paradas llego por fin ante un mausoleo de buen tamaño: un bloque de piedra de veinte toneladas que lleva esculpida una estilizada esfinge alada. Se trata de la tumba de Oscar Wilde, promovida por sus amigos, realizada por un escultor y pagada por suscripción popular. Aunque es bastante más alta, está cubierta por un cristal transparente de dos metros de altura para protegerla de la costumbre de plantarle un beso que miles de visitantes adoptaron como forma de homenaje al escritor. En origen, la esfinge parece que estaba provista de unos generosos genitales masculinos de los que fue desprovisto en sucesivas ocasiones, de ahí también el cristal.

Yo, sin conocer entonces la historia, quedo impactado por el monumento y la energía del lugar. Luego me enteraré de que es la más popular después de la de Jim Morrison. Llego sin preguntar e igualmente después de un rato, unos veinte minutos de parada y poderosa inspiración, decido continuar adelante.

Una de las bellezas del Père-Lachaise es que es un cementerio urbano y al estar —según puedo apreciar asentado en la falda de una gran colina— por encima de sus muros, se divisa el skyline parisino en ese día nublado y, a partir de ese momento de la visita en el que comenzó a caer una pequeña llovizna, lluvioso.

Después de Wilde seguí caminando hasta el final de la calle para continuar a lo largo del muro que bajaba en suave pendiente bordeando las lápidas hasta la entrada principal. A ratos tengo que abrir mi paraguas. Las tumbas van cambiando y en algunas se ve la antigüedad, más de 200 años, las diferentes construcciones, templetes y estilos. Me sorprende un monumento levantado en homenaje a los caídos españoles en la guerra europea y de liberación de los alemanes contra los nazis, exiliados primero de la guerra española. Reconocimiento que no se puede encontrar en su país, España. Entre estas y otras cosas fui llegando hasta la entrada principal, por donde salí.

Después de este interludio silencioso regreso al bullicio, no tan intenso en domingo, y pongo dirección a la siguiente etapa, encontrarme con Jacques y visitar a la Beat Generation en Beaubourg.

Un par de paradas de metro y estoy ya en los alrededores del BB, cuando me doy cuenta de que no tengo entrada. Me pongo a hacer la larga cola y a tratar de sacarla a través de la web del museo con mi móvil, lo que por cierto consigo hacer después de un rato. Ahora ya no recuerdo, pero creo que antes de entrar me vi con Tarrasa. Quedamos en la puerta de la exposición. Él ya la había visto, pero me cuenta que no hacía mucho que había hecho un trabajo sobre Bernard Plossu, un fotógrafo que había recorrido con los Beats la ruta mexicana del peyote y el yagé al que por supuesto trató, por lo que estaba muy puesto en el tema.

Yo creo que le hice entrega en ese momento de una copia de Despierta, nuestro libro budista, de Jack Kerouac.

Después de hora y media bien aprovechada, me acompaña hasta la puerta del museo justo a tiempo para entrar en mi turno asignado, que comenzaba a las 17:30.

Esta vez tuve que esperar menos. Subimos en el ascensor de este edificio transparente y pronto me encuentro en la puerta de la 4ª planta, listo para sumergirme en la expo beat.

BEAT GENERATION: New York, San Francisco, Paris

París es un marco perfecto para recibir una muestra así, pues fue parada obligada de todos sus protagonistas.

Al entrar en la sala de la exposición, lo primero que me encuentro es una espina dorsal que la recorre. Es el rollo de escritura de On the road, extendido sobre una mesa baja iluminada de, calculo, 50 metros. Hay varias secciones de la exposición que inmediatamente llaman mi atención, que disfrutan de una atmósfera de performance. Hay una sección, por ejemplo, con varios teléfonos en la pared, todavía con rueda de números, titulada ‘Dial a poem’, en los que después de “descolgar” y marcar, puedes escuchar un poema-beat, cada vez diferente.

Lo que más me impacta son las habitaciones dedicadas al Beat hotel, donde se reproduce la Dream machine, la maquina de los sueños, que consiste en una habitación con una cama de hierro con dosel. La cama está hecha. La habitación, similar a la que he ocupado en el Hipohotel la pasada noche, está iluminada por una luz caleidoscópica que gira provocando un movimiento que barre ininterrumpidamente el espacio. Sincronizada, una música y sonidos de carácter repetitivo suenan de fondo. Su función es inducir un estado similar al producido por las drogas psicodélicas, LSD o psilocibina, a través de los cuales acceder a lo profundo de la psique y el arte.

Arte, fotografía, carteles, parafernalia, viejos automóviles. Mapas: San Francisco, Chicago, Denver, Nueva York. On the Road. La música del jazz: Dizzy Gillespie, Charlie Parker (Bird), Thelonius Monk, Art Blake, el Bebop…

Y luego México, las drogas, la bencedrina, los artistas, la búsqueda y la huida. Para Jack el retiro en la naturaleza, Desolation Mountain, la cabina de guardia forestal en el pico de la montaña, el misticismo en vena de los Dharma Bums…

Luego el viaje a Europa, Paris, Tánger, incluso brevemente España. Oriente para otros, India y Benarés para Alan y Orlowsky, y Extremo Oriente para Snyder, el zen, viajar en barco hasta el Japón. Cuando viajar es todavía una grandísima aventura transformadora y no una industria. Y los héroes: Neal Cassidy, Ferlinghetti, Macluren, Snyder, Timothy Leary, the magic bus, Dylan…

Antes de nada, al principio la película muda, Pluck my Daisy, son 6 jovencitos estudiantes flipando en Nueva York en una mañana fría y aburrida.

Hubo un momento, se narra en la exposición, en el que Ginsberg, Kerouac, Burroghs y Corso se interesan en las teorías de Wilhelm Reich, los orgones y el orgasmo, como no podría ser de otra forma para este grupo de vividores/investigadores.

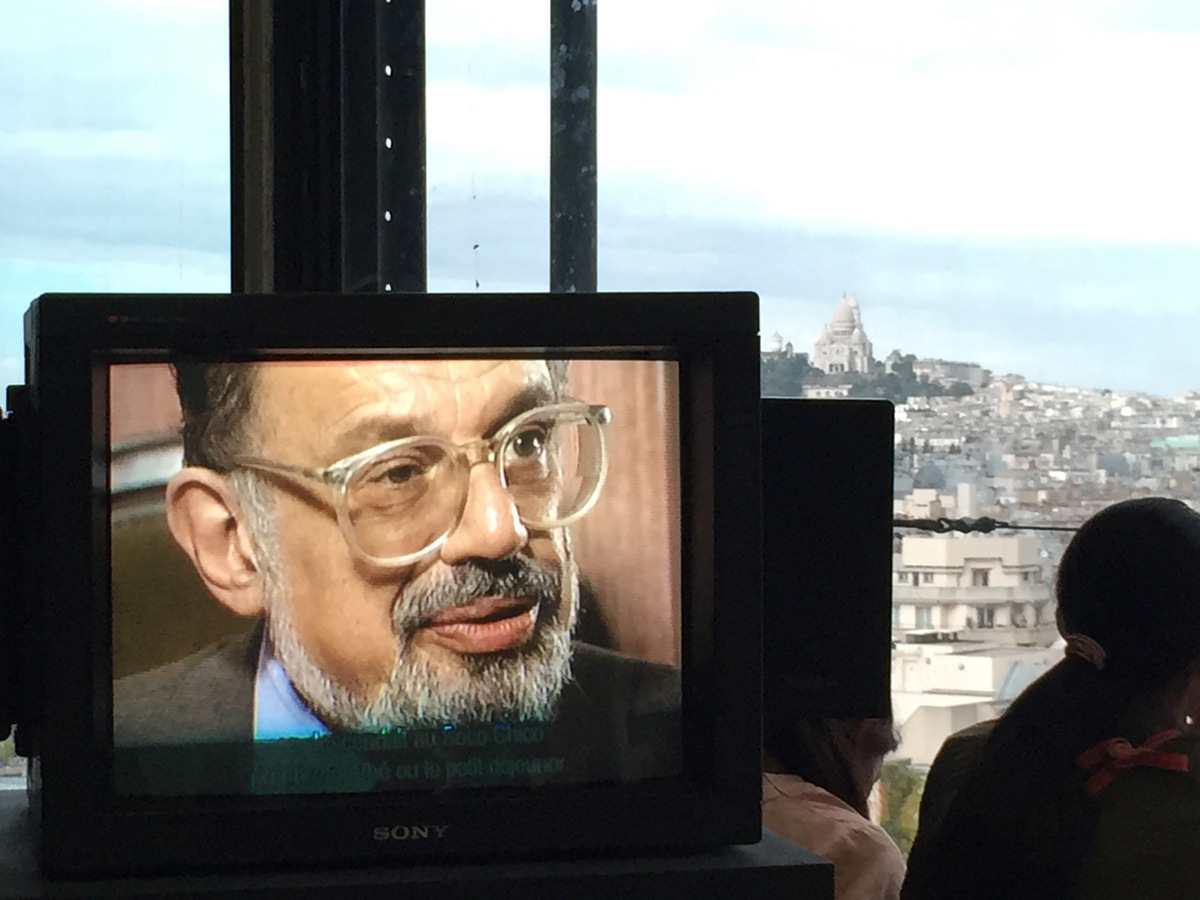

Se escucha la voz de Ginsberg, que lanza la perorata desde un televisor de tubo catódico en blanco y negro mientras en el exterior llueve y tras el cristal se distingue a lo lejos el Sacré-Coeur, coronando Montmartre, en un cielo en ese momento gris, gris, gris.

La historia de esta vinculación del surrealismo con lo beat no es solo una leyenda. El 8 de Octubre de 1943, el joven poeta Philip Lamantia, con solo quince años, envía una carta a André Bretón, en aquel momento presente en los USA durante su exilio en Nueva York, quien está preparando un número especialmente rico de la revista View, retitulada para esta ocasión como VVV (triple V) en el que escribe: “proclamo mi adhesión formal al surrealismo, a sus posiciones concernientes a la literatura, el arte, la sociedad y la humanidad, que son de naturaleza puramente revolucionaria, y que forman parte de mi temperamento antes incluso que yo conociese las teorías del Surrealismo”.

Lamantia participó diez años mas tarde en la primera lectura colectiva, el 7 de octubre de 1955, en la Six Gallery de San Francisco, en la que Ginsberg leyó su poema Howl, Aullido, en un evento organizado por Michael McClure y en la que participaron los poetas Gary Snyder y Philip Whalen, jaleados enérgicamente por un vociferante Jack Kerouac. De los cinco poetas, Lamantia es el único que ha participado ya en una lectura pública. La secuencia es considerada unánimemente como el acto público inaugural de la Beat Generation. Lo esencial, de todas maneras, no será la lealtad de Lamantia al credo surrealista, sino la práctica intempestiva del «método surrealista», dicho de otra manera, la práctica constante por su parte del automatismo psíquico. Lamantia no cesará de proclamar esta como su contribución al movimiento poético beat.

Son múltiples las pruebas y los testimonios de la cohabitación entre beats y surrealistas, mas será durante las prolongadas estancias de los primeros en París y las reuniones y encuentros entre ellos y los jóvenes americanos cuando esta se produzca.

Henry Miller, Anaïs Nin, Celine, y su Viaje al fin de la noche, Duchamps, Breton, Picabia, Apollinaire, incluso Genet. Corso, Lamantia, Burroghs, Snyder, Kerouac, Ginsberg… todos revolotean, como yo hoy, en ese París inspirando el mundo de las ideas, unos de otros, jóvenes y adultos y más mayores, casi ancianos, unos de vuelta y otros de ida, escribiéndose e inspirándose en un eterno corre, ve y dile, comunicativo y global.

El recorrido de la exposición, la última sala, está dedicada al vuelo del Enola Gay y el efecto aterrador de la bomba al caer, un 6 de agosto de 1945. El hongo atómico liberando más energía que mil volcanes, trayendo la destrucción, inaugurando una nueva era. La humanidad ya nunca será igual, se inicia la era atómica. Y como no puede ser de otra forma, simultáneamente surgen los Beats y el pacifismo, la revolución de la conciencia, la rebelión, la ecología y el hippismo.

Así fue mi viaje a París en 24 horas. Un aeropuerto, un hotel, un paseo por un cementerio en una mañana lluviosa, un café con un amigo y una conversación, una exposición… soledad dosificada, huida, retiro para el encuentro, impresiones en la memoria, alguna conclusión, descanso, la escapada… al encuentro de Kerouac y la caterva feliz e iluminada que para siempre será la Generación Beat.

Suscribo las últimas palabras,!

La generación bit está en el infierno, el Cielo o el Purgatorio. Y sus restos corporales, a saber. Y ya está. Si nos ponemos racionalistas, no hay más. Ahora, si nos ponemos románticos, es decir, mentirosillos y flojetes de espíritu, podemos decir: la generación bit no era generación ni era bit, era el eterno retorno de una corriente de mierda que cada vez huele peor. Y ya si nos ponemos castizos, diríamos: ¿tanta pollada para qué? ¿Quién paga todo esto?

Cómo?

Pues que eran más bat que bit… Así cualquiera. Aunque a mí me sigue gustando el ‘Beat boys in the jet age’ de los Lambrettas. Vale.