Hay más historia en un plato de pasta que en el Coliseo. Un fascinante ejercicio de arqueología culinaria, un entretenido y sabroso viaje a través de la mesa y del tiempo.

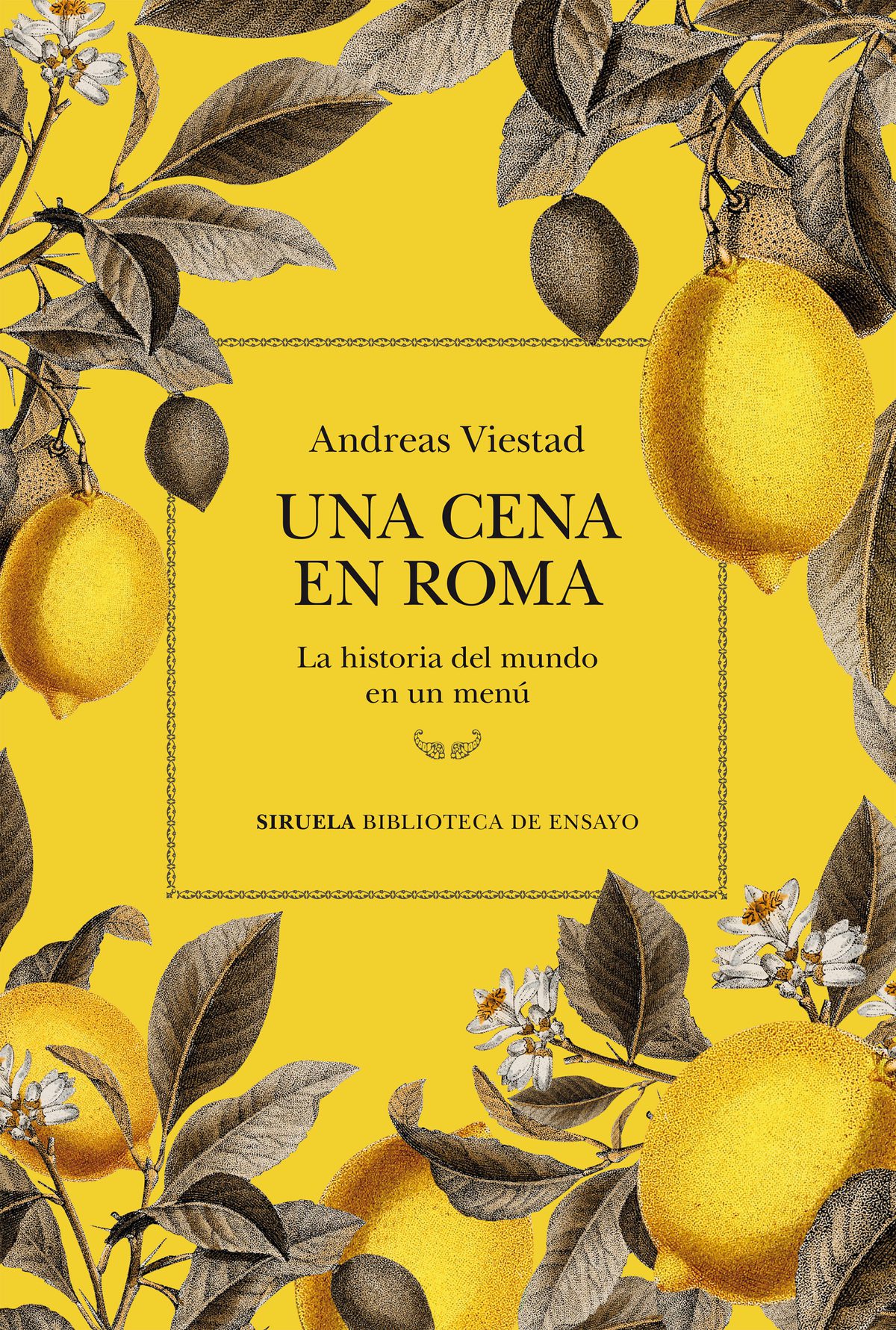

Zenda adelanta un extracto de Una cena en Roma, un libro de Andreas Viestad (Siruela).

***

El centro del universo

Puede que La Carbonara sea el mejor restaurante de Roma. Aunque siempre está lleno, el ritmo es frenético y no para de entrar y salir gente —su ubicación es difícil de superar, simple y llanamente—, siempre termino aquí después de un largo día recorriendo ruinas, palacios y museos por las calles adoquinadas de la Ciudad Eterna. El restaurante se encuentra en el lado norte de Campo de’ Fiori, una concurrida plaza en pleno corazón histórico de Roma.

James Joyce escribió con cierto desdén que Roma era como «un hombre que viviera de exhibir el cadáver de su abuela a los viajeros». Es comprensible. Aquí hay historia por todas partes. Te puedes sentar en los mismos escalones de mármol que los emperadores, caminar sobre losas por las que corrió la sangre de gladiadores y santos, visitar monumentos a la locura y la creatividad humanas, y contemplar lugares que han sido cruciales en el recorrido de la civilización occidental.

La primera vez que estuve en Roma, paseé deslumbrado todo el tiempo. Si tenía que atravesar la ciudad para ver un monumento, tropezaba con otros más de camino. Era fascinante, pero también agotador.

Las cosas no mejoraron precisamente cuando me casé con una arqueóloga. No hay lugar como Roma si te dedicas a estudiar los restos mortales y los vestigios, ya no de las abuelas de la gente, sino de sus trastara-trastatara-trastatarabuelas. Al ver la ciudad a través de los ojos de mi esposa, aprendí a escuchar la historia de la que hablan los edificios y las ruinas. Cuando sigo su guía, puede que nos detengamos ante un adoquín, un desnivel o los restos de un antiguo pilar emboscado en una casa muy posterior. Ella me ha enseñado que Roma se ha construido sobre cimientos y con materiales de todas sus vidas pasadas, y que incluso los edificios destartalados y las ruinas tienen dignidad propia.

Un tema recurrente entre los arqueólogos que frecuento es el trabajo de campo. Los meses o años que dedican a una excavación (cavando y estudiando) los siguen alimentando cuando ya han vuelto a la mesa de un despacho (para hacer lo que casi todo el mundo), continúan siendo su atalaya. El trabajo de campo los hace sentir especiales durante mucho tiempo; al fin y al cabo, han vivido en carne propia el triunfo exultante de estar lo más cerca posible de la historia. «El suelo que estás pisando lo pisaron quienes vivieron aquí antes, y lo que tienes en la mano lo sostuvieron también ellos», me explica mi esposa con el mismo entusiasmo que intenta contagiar a sus alumnos.

En una ciudad que alberga tanto pasado, la voz de la historia nos puede llegar al oído desde el otro lado de las obras de arte, de los edificios, de las piedras y de las ruinas, con solo estar ahí. Por suerte, cuando te has saturado, puedes desconectar con buena comida y bebida, en veladas de placer y distracción que se alargan. ¡Por fin libres! ¡Libres del yugo del pasado y de la interminable clase de Historia! En la mesa, con un plato de pasta y una copa de vino, el mismísimo James Joyce podría, por un instante efímero, relajarse, disfrutar y admitir que es agradable estar en Roma.

No es cierto, sin embargo, que la comida sea algo efímero, solo presente y pasajero, a diferencia de la permanencia del mármol y los adoquines; no es cierto que solo ellos puedan hablar del pasado. Estoy convencido de que la historia también está en los alimentos que comemos, puede incluso que en mayor medida.

Mi trabajo de campo ha sido en la mesa. Mi interior, y también mi aspecto, se han modelado con más de cincuenta mil comidas. He comido, he leído sobre comida, he viajado para aprender cosas nuevas sobre comida y la he cocinado. Y he sido lo bastante afortunado, inteligente o astuto como para convertir mi afición por ella en trabajo.

Casi todos los artefactos que estudian los arqueólogos son sólidos: piedras y huesos, armas, joyas, metales y monedas. La mayoría de las fuentes históricas se refieren a asuntos que se consideraban tan importantes que había que escribir sobre ellos: oro, generales, victorias y conquistas. Los alimentos tienen la capacidad de contar una historia diferente, la que nos dice de dónde venimos, cómo vivíamos y qué nos movía. Si los arqueólogos se valen del agujero que dejó un antiguo poste o de los restos de unos cimientos para arrojar luz sobre el pasado, yo utilizaré sal, un cuenco de pasta y una copa de vino. Y, aunque solo sea para fastidiar a mi esposa, lo llamaré «arqueología culinaria».

En el centro de Campo de’ Fiori se alza la estatua de Giordano Bruno. Los guías turísticos suelen detenerse al pie para hablar del fraile dominico, matemático y astrólogo cuya obra dio continuidad a la revolución copernicana. Al igual que Copérnico, Bruno sostenía que las estrellas no están dibujadas en la bóveda celeste para darnos algo que mirar: son soles, como el nuestro, solo que muy muy lejanos. Afirmaba también que el universo no tiene centro y que las fuerzas de la naturaleza son las que gobiernan el mundo; una teoría audaz, ya que, por extensión, implicaba que ni Dios era omnipotente ni los relatos de la Biblia hechos ni las palabras papales infalibles. Le fue tan bien como cabía esperar: Bruno fue detenido, condenado y quemado en una hoguera en Campo de’ Fiori el 17 de febrero de 1600. Para que no contagiara a los presentes de sus peligrosas opiniones, le colocaron una placa de metal sobre la lengua antes de conducirlo al lugar de la ejecución. En 1889, un grupo de intelectuales —entre los que se contaban Walt Whitman, Victor Hugo y Henrik Ibsen— hizo erigir la estatua de Bruno y se encontró con la oposición feroz de la Iglesia, que amenazó incluso con que el papa abandonaría la ciudad si se la mancillaba con una efigie del hereje. Desde entonces, Campo de’ Fiori es el escenario elegido para protestas en contra de la Iglesia, y las autoridades todavía tienen que borrar de vez en cuando pintadas de «A basso il papa!» (¡Abajo el papa!) de las fachadas que rodean la estatua.

En la forma tradicional de pensar la historia, se la presentaba como una suma de acciones y decisiones de grandes hombres, una larga lista de generales y emperadores. Es un acercamiento al pasado superado por los tiempos, aunque me encontré con él en alguna clase de Historia de la universidad y sigue siendo habitual en las guías turísticas y muchas obras sobre el mundo clásico. En cambio, las interpretaciones más actuales inciden en las condiciones materiales, en estructuras de poder más profundas, en ideas e ideologías o en relaciones de propiedad. Pocas veces se menciona la comida, si no es en relación con acontecimientos que desembocaron en hambrunas o crisis, o con el descubrimiento de nuevos recursos. Sin embargo, lo que comemos no solo es resultado de la historia; muy a menudo, es una fuerza motriz (a veces, incluso, el motor principal) que nos hizo asentarnos donde lo hicimos y organizarnos como lo hicimos: lo que nos convirtió en quienes somos. Para verlo, solo hay que cambiar la perspectiva, como nos instaba a hacer el hereje Giordano Bruno.

Este libro trata de una cena en un restaurante de Roma en una noche de junio, y de lo que esa cena —y cualquier otra— puede contar sobre nuestro pasado. Trata de los sabores que nos cambiaron, de los ingredientes que nos domesticaron, de la comida que alimentó a un imperio y de la búsqueda del origen del mejor plato del mundo. En este sentido, diría —por no andarme con rodeos, pero sin ánimo de exagerar— que en cada chuleta de cordero y en cada plato de pasta hay más historia que en el Coliseo o en cualquier otro monumento histórico. Y, a diferencia de los edificios y los adoquines, la comida es igual de espléndida y nueva cada vez, por vieja que sea su historia.

Un músico callejero canta en el lado sur de Campo de’ Fiori, en competencia con la música del bar de al lado. El olor a carne a la brasa y espresso se funde con el humo de los cigarrillos mientras los últimos rayos de sol del día destellan en la plaza. Por un instante, al mezclarse su luz con los excrementos de pájaro que cubren la estatua de Giordano Bruno, parece que la envuelve un halo resplandeciente.

¡Qué ironía! Bruno fue excomulgado por el papa, prohibido por los protestantes de Alemania por su trabajo científico, y sus obras se incluyeron en el Index librorum prohibitorum, la lista de libros prohibidos de la Iglesia católica, donde siguieron hasta 1966. Después la posteridad ha sido dura —con razón— con los jueces de Bruno y con los verdugos que lo ataron a la hoguera cabeza abajo, le prendieron fuego y lo dejaron arder. También se han aceptado la mayoría de sus afirmaciones y hoy forman parte de nuestra visión del mundo. Sin embargo, se equivocaba en una cosa; en esta apacible tarde de junio, es evidente que el universo tiene un centro, y está aquí en Roma: en Campo de’ Fiori.

—————————————

Autor: Andreas Viestad. Traductora: Virginia Maza Castán. Título: Una cena en Roma. Editorial: Siruela. Venta: Todos tus libros.

BIO

Andreas Viestad es escritor, chef, restaurador y activista gastronómico. Vive entre Oslo y Ciudad del Cabo, ha sido presentador del programa de televisión noruego New Scandinavian Cooking y columnista en The Washington Post. Es autor de Kitchen of Light y Where Flavor Was Born.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: