Esto va de cómo Juanita Dark acabó siendo Lolita, más tarde conocida como Lo, Lola, Dolly, Dolores, pero siempre y por siempre Lolita. También va de un asunto de claroscuros y, en última instancia, de la esencia de la vida, cuando ésta se muestra tan esquiva y vulnerable que hace que destruyamos lo que más amamos, mientras tratamos de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos dentro de él. También va de bichos raros, cada cual a su manera, que insisten en conjugar la realidad y el deseo, pero que lo único que consiguen es ahondar en un foso que cada vez se hace más profundo bajo los pies. En fin, la cosa va de amor, amor incondicional. “Ningún amante ha pensado en su amada con tanta ternura, ninguna mujer ha sido tan embelesadamente evocada, con tanta gracia y delicadeza, como Lolita”, en palabras tempranas de Lionel Trilling. Un profesor cuarentón llamado Humbert Humbert confiesa su perdido y obsesivo enamoramiento por una nínfula (nymphette) concebida en Veracruz en 1934, que no es más que una desdichada prepúber listísima a la vez que estúpida y dolorosamente hermosa de la que se convierte en padrastro, amante y víctima, víctima de sí mismo. Ambos son los protagonistas de un libro repleto de hallazgos que atesorar con cada nueva lectura tras recorrer con ellos los 21.000 kilómetros de autopistas norteamericanas, hoteles fantasmales, coitos interrumpidos y confesiones carcelarias póstumas del mismo Humbert Humbert (pseudónimo) a propósito de las esperanzas banas, las plegarias desatendidas y las promesas incumplidas que hacen de la novela una de las mayores tragedias narradas en el siglo XX. Si el blues tuvo un hijo y se llamó rock ‘n’ roll, el Lazarillo tuvo otro y se llamó Lolita.

Cualquiera que haya disfrutado de una experiencia placentera tendrá para bien reconocer que tras los momentos de dicha puede ocultarse un dolor insoportable. Es precisamente ese juego de contrastes y contrarios lo que otorga sentido a ambos conceptos: dicha y dolor, sin la una no puede existir el otro, desgraciadamente. Algo parecido le ocurría a Nabokov, quien confesaba con frecuencia que el motor de su escritura se alimentaba con una mezcla razonable entre el placer de la labor creativa y la dolorosa necesidad de deshacerse con urgencia del libro en el que estuviera trabajando. Respecto a Lolita —“la obra por la que seré recordado”, solía decir el más ruso de los escritores estadounidenses, ¿o era al revés?—, la llegada de aquel deseado momento hubo de postergarse más de un lustro, hasta que por fin, en 1955, y a pesar de haberse visto rechazado por cuatro editores, una pequeña editorial inglesa de París, la Olympia Press, apostó por el manuscrito que inmediatamente publicó en dos volúmenes de color verde, el mismo color de la primera edición en castellano, censurada en Argentina, para más señas.

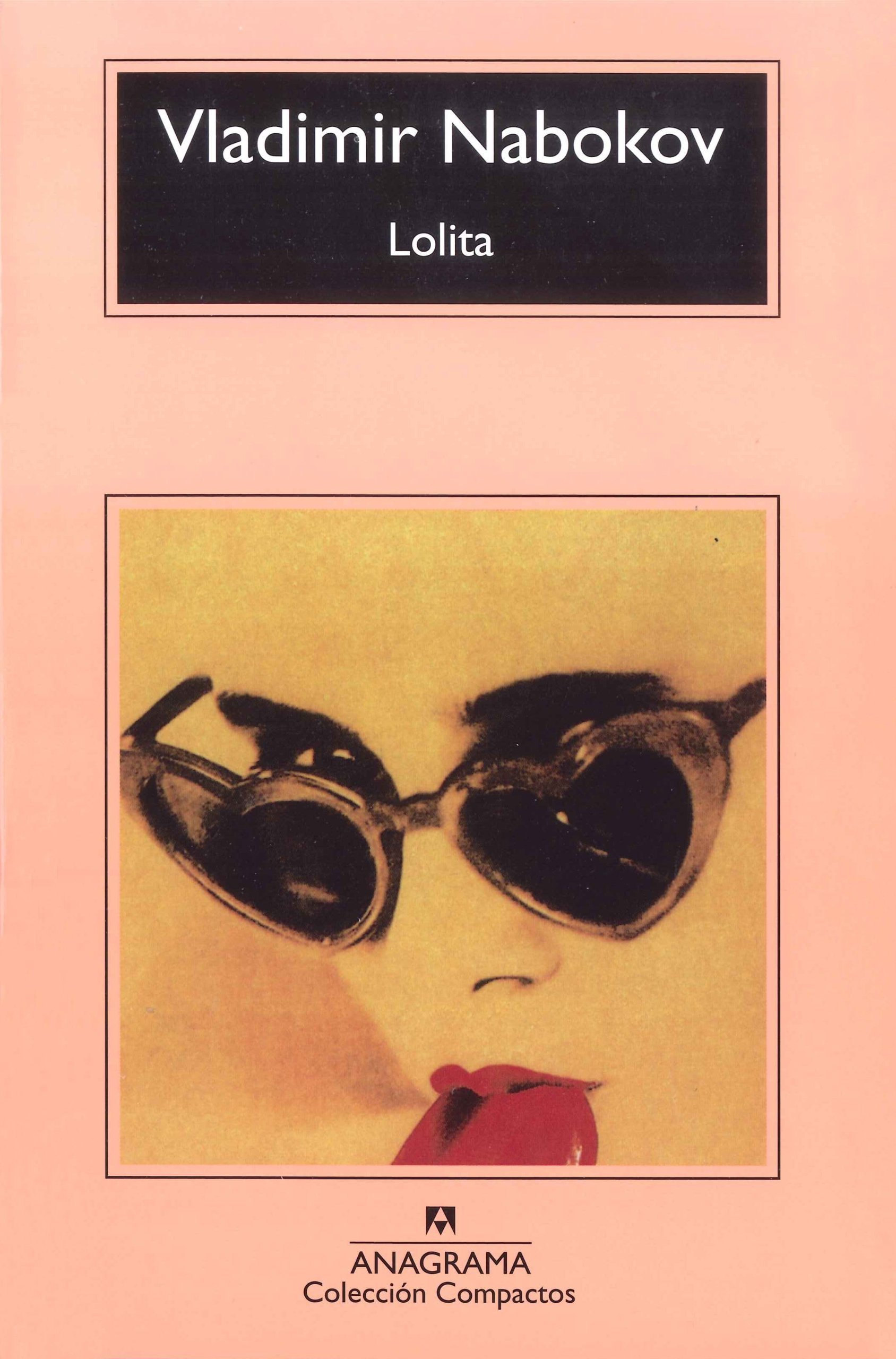

El escándalo estaba servido desde que el 7 de abril de 1947, Nabokov escribiera a su querido amigo y crítico Edmund Wilson para anunciarle, entre otras noticias, el inicio de “una novela corta sobre un hombre al que le gustan las niñas, cuyo título será The Kingdom by the Sea”, en clara referencia al poema de Edgar Allan Poe Annabel Lee. ¿Sería entonces un guiño a su futura obra el que despidiera la carta a Wilson con la frase “La primavera llega en patines”? Lo cierto es que el libro llegó a quien debía llegar. Guillermo Cabrera Infante, primer crítico de Nabokov en castellano, compró su doble ejemplar en “La Casa Belga” de la calle O’Reilly de la Habana vieja por un precio abusivo que el regateo no pudo hacer bajar de los 10 pesos. Cuando el cubano abrió el libro aquella primavera de 1956 se encontró con el inicio de un poema pedófilo que aún no lo era: “Lolita, light of my fire, fire of my loins”, y él lo tradujo con extrema fidelidad al original por “Lolita, luz del alma, fuego lumbar”. La versión castellana aparecería meses más tarde a la edición norteamericana, que ya incluía la coda en forma de ensayo juguetón del propio Nabokov que hoy recogen todas las ediciones; no obstante, la edición francesa se censuraba debido a presiones del gobierno británico; en balde, porque en 1959 la publicaba en Londres Weidenfeld & Nicolson. El ejemplar argentino todavía conservaba su color verde, pero la traducción de Enrique Tejedor (Sur, Buenos Aires, 29 de mayo de 1959; hoy en Anagrama, Barcelona, 1986 y nueva traducción sin cortes de censura de Francesc Roca, 2002) ha fijado el poema al castellano con la inolvidable variante “Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas”. Nadie en estos años de vida de nuestra Lolita hispana ha osado alterar esa traducción, quizás porque, como bien recuerdan sus comentaristas, la tarea de verter a Nabokov desde su lengua, “con su amor al detalle que sobresalta y al adjetivo impensado y oblicuo” —en palabras de Javier Marías—, resulta una empresa arriesgada, cuanto menos, dificilísima.

Cuando Humbert Humbert decide acabar de un disparo con la vida de la viuda Charlotte Haze, la madre de Lolita, le viene a la mente una frase que no desentonaría en boca de su creador: “ningún hombre puede cometer un crimen perfecto. La casualidad, sin embargo, sí puede”. Es la casualidad la que hace que la vulgar Charlotte muera arrollada por un automóvil. También se debe a las intrigas de la fortuna la intervención de la mujer de Nabokov en la pervivencia de Lolita: si Vera Evseievna Slonim no hubiera salvado de las llamas el manuscrito que su marido quería destruir, Nabokov jamás habría tenido la oportunidad de escribir el guión para la futura película basada en la inmortal historia que habita en las páginas de Lolita y que ahora lo hace en la memoria de todos los que han sucumbido a la fascinación de su prosa.

La sombra de Nabokov impregna alguno de los pasajes de Lolita. Así, es posible rastrear su personalidad en parlamentos como el de la insufrible Charlotte cuando dice que “únicamente a través de las lenguas románicas, las personas cultas pueden llegar a relacionarse con cierta madurez”. Incluso se le reconoce cuando el desconcertante y vicioso dramaturgo Clare Quilty confiesa que “estar acostado en un estado de semiinconsciencia es absolutamente sublime”.

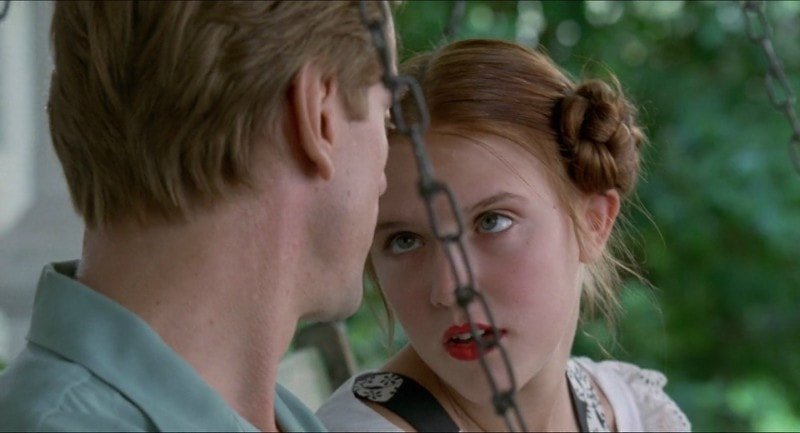

Del mismo modo que Humbert deja 13.000 dólares como herencia a Dolores, la luz de su vida, el fuego de sus entrañas, para luego desaparecer en la niebla al tiempo que su mundo se desmorona, así la Lolita cinematográfica que traspasó Stanley Kubrick al celuloide —a pesar de que Sue Lyon no daba el perfil para nínfula perversa— desprende un hálito de extrañeza ante la visión en glorioso blanco y negro de una pieza perfecta en cuyo fondo pervive un poso de amargura, como ocurre al contemplar una rara mariposa traspasada por el alfiler del entomólogo y sólo queda imaginárnosla agitando sus hermosas alas del mismo modo que debía hacer nuestra Lolita por los campos de Ramsdale, cuando todavía tenía doce años, siete meses y una vida por delante. Su presencia deleitosa fluctúa serenamente sobre nosotros “como un día de verano que, más allá de la bruma, sabemos resplandeciente”. Nadie debiera juzgar al cielo porque su naturaleza imprevisible y caprichosa obligue a trastocar nuestros planes, y aun así resulta agraviado. También Nabokov, sin pretenderlo, padeció de por vida el juicio severo y la incomprensión de esa parte de los lectores que sigue confundiendo al narrador de la ficción con el propio autor. En vano recordaba Cabrera Infante que “Lolita es un clásico en que la moral no es el libro ni su autor, sino los otros, nosotros”. Con Humbert Humbert sucede esa extraña conexión que se da a menudo entre los maleantes, ladrones, mafiosos o algunos asesinos, que el lector pone sus simpatías de parte de ellos. Aunque siempre habrá quien se niegue a aceptar un precepto literario que resulta primordial para acceder al mundo de la imaginación: todos podemos ser Madame Bovary y también Humbert Humbert, aunque nunca llegaremos a ser Flaubert ni Nabokov. En este sentido, tampoco habrá que olvidar a Bruno Bettelheim y su Psicoanálisis de los cuentos de hadas, tal y como recordaba recientemente Luis Alberto de Cuenca en su poema “Caperucita feroz” (Cuadernos de vacaciones, Visor, 2014), “a saber, / que, al meterse en la cama motu proprio / y no hacer movimiento para huir, / lo que quiere la niña es acostarse / con la bestia, ofrecerle lo que tiene / —que no es sólo la roja caperuza, / el pastel y el tarrito de manteca— / y acabar convirtiéndose en mujer.”

Y luego están los chupa-chups, la parodia de incesto, las faldas a medio muslo, las uñas pintadas de los pies, la imaginería de Balthus, las posteriores Lollipops de Richard Lindner, sentencias que hoy se revelan verdades inapelables como que “Lolita era la destinataria ideal de todos los anuncios”, la sexualización de la infancia y el consumismo compulsivo de la sociedad americana, las crónicas de motel de las que luego será deudor Sam Shepard, o la radiografía de una sociedad extremada entre el puritanismo y la libertad. Lolita, arte sublime, siempre apuesta por la libertad mientras deja al descubierto la hipocresía de algunos de sus lectores y de la sociedad toda.

Corre por ahí otra Lolita, la de Heinz von Lichberg (Funambulista, 2004), pero es tan sólo un cuento gótico deudor de E. T. A. Hoffmann que transcurre en Alicante y fue publicado en 1916. Si hay que buscar fuentes, lean Muerte en Venecia, Ada o el ardor, incluso lean El hechicero, la nouvelle en ruso que el propio Nabokov escribiera en 1939, una evidente probatura de Lolita con pedófilo ucraniano. Lo ha dicho Juan Villoro en referencia a la escritura de Nabokov, “hay, por supuesto, lectores que, al modo de los autores de los libros, leen por amor a ciertos detalles.” Aquí el detalle reside en la fusión de la ética con la estética en pos de una obra salvada del fuego y entregada al mundo como prueba de que la perfección existe. La obra maestra de un narrador maníaco para el que sólo habrá “putrefacción y eternidad”. Y para Vladimir Nabokov, la gloria, y estas palabras innecesarias. Hola de nuevo, Lolita.

________

Título: Lolita. Autor: Vladimir Nabokov. Editorial: Anagrama. Edición: Papel y Kindle

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: