Fotografías del pasado y ventanas hacia el futuro protagonizan la sexta entrega de Mi vida por delante, la sección de textos publicados en Instagram por Emili Albi.

Esta es una de mis fotos favoritas. Supongo que fue la primera que le hicieron a mi padre y una de las pocas que tengo de mi abuelo, que, desgraciadamente, moriría pocas semanas más tarde.

Esta es la primera representación de mi padre, al menos la primera que yo conozco, y es curioso que tanto en esta como en la última imagen que tengo de él, que no es una foto sino una imagen mental, no distinga a la persona que fue durante cuarenta años mi padre. Y eso es algo que me resulta tremendamente turbador, zozobrante. Durante mucho tiempo, él y yo fuimos lo más importante para el otro y, sin embargo, existe un gran espacio de tiempo en el que fuimos, y somos, desconocidos, ajenos, extraños. Por eso, junto al amor, siento este miedo, un terror tan profundo que no se puede nombrar. Y junto al recuerdo, siento también este olvido. El olvido de lo que nunca existió.

***

La casa de mi abuela paterna tenía un gran mirador en el que ella pasaba tardes enteras tomando café y mirando el río de la vida pasar. A mi siempre me asombró su capacidad estática. No entendía cómo teniendo tele o cómics, o gameboy o calle, ella podía pasar tanto tiempo ahí sin hacer nada. Y estos días me estoy acordando de ella.

Y es que en momentos como el actual solemos caer en la importancia de ciertas cosas mundanas. La importancia de contar con un suelo, con un techo, con papel higiénico, con comida para nuestros hijos… o con las simples ventanas. La de la foto está en casa de mis padres y es una de mis preferidas. Está tan bien enmarcada y tan bien orientada que parece un cuadro. Un cuadro siempre parecido, pero cambiante, que representa el fluir del tiempo.

Recuerdo otra, estrecha, de cristal esmerilado, de cuarto de baño. Esta daba a un patio donde, sobre todo mujeres, tendían ropa blanca y cantaban coplas mientras yo consumía mis primeros y ansiosos cigarros. Esa capacidad de las ventanas de conectar mundos la habíamos olvidado. La del joven fumador con las muchachas internas; las del inválido mirón con la vecina descuidada; la del escritor que cree ver musas donde solo hay palomas; la del anciano con el grupo de jóvenes que come pipas en un banco, la del melancólico con la lluvia…

Las ventanas, siempre preñadas de sueños de libertad, siempre tocadas por la poesía, hoy anhelan la aburrida rutina, aplauden a funcionarios públicos y recogen con mimo el leve vaho de los niños que miran el parque precintado y vacío. ¡Ay!

***

Dicen que el ser humano está compuesto fundamentalmente de agua, pero yo creo que, sobre todo, está compuesto de amor.

***

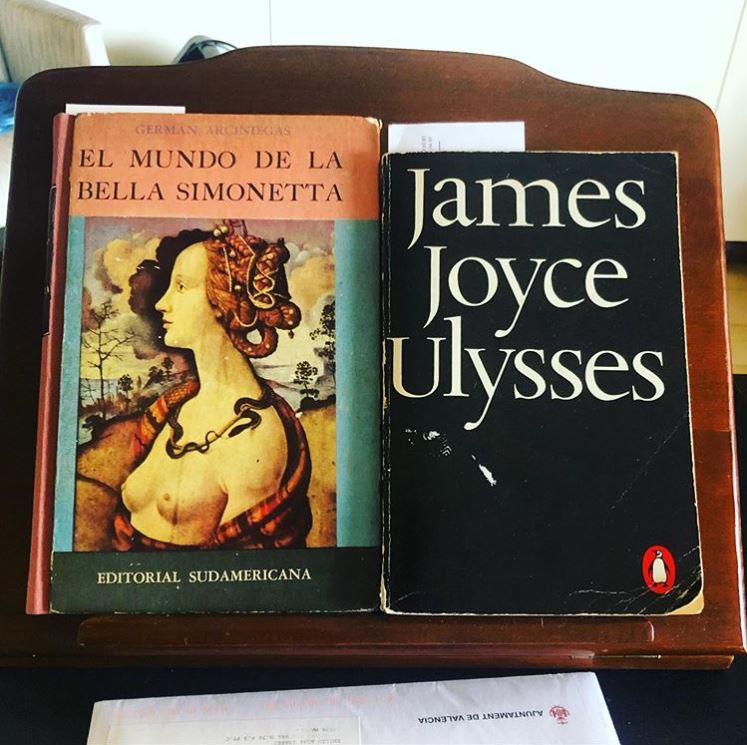

Cuando alguien se va, sus pertenencias se quedan congeladas, atrapadas en un espacio que no es el suyo, como si la muerte fuera Medusa y su mirada las hubiera convertido en piedra: los trajes que cuelgan en el armario, el llavero, la cartera… cosas foráneas, ajenas, apátridas… pero al fin y al cabo se trata de objetos inertes, herramientas cotidianas sin alma, cachivaches que no nos importan demasiado. Sin embargo, cuando la cosa en cuestión tiene vida, todo cambia. Por ejemplo, esos libros que se quedaron a medias y que hoy exudan la melancolía de las palabras no leídas, que callan la alegría y la brutalidad, que jamás deslizarán en aquella mente sus descripciones tristes, manchadas apenas de un sentimentalismo anciano, atragantadas en la rotundidad, algo pretenciosa, de los finales de capítulos, accidentadas tramas que, súbitamente, no saben a dónde van.

Todas esas letras cargadas de sentido y significado, cargadas de un deseo único, el de su autor, y de una emoción única, la del lector, se habrán de verter juntas e inconclusas hacia la nada, y caerán de manera infinita en el olvido, en lo truncado, con su sonido sordo, y ensordecedor al mismo tiempo, de palabras e ideas arruinadas.

***

Esta mañana estábamos comiendo piña sentados en el suelo de la cocina, rollo picnic, cuando Inés, agobiada por Guillem, le ha soltado «desacércate». Y luego ha seguido quejándose: «Papá, Guillem no se desacerca». Tiene tres años, la invención de palabras es algo habitual —mis hijos, por ejemplo, no se «disparan», se «pistolan»—. Pero no solo me ha gustado y sorprendido esa demostración de libertad y creatividad lingüística, me ha gustado, sobre todo, el hecho de que al ir a buscar en su diccionario mental, aún tierno y provisional, no haya encontrado el verbo «alejar». Me hace gracia, quizá me ilusione simplemente, que esté tan llena de proximidades y tan desprovista de lejanías. Así interpreto al menos el hecho de que haya tenido que acudir a la propia cercanía para nombrar lo lejano.

En fin, tiempo habrá de igualar las fuerzas. Ya sabemos que la vida siembra vínculos y distancias por igual, demasiado por igual.

***

La historia del hombre es un remolino en el espacio, y nosotros, generación tras generación, nos perdemos en sus anillos. Cada vez más rápido. Gira il mondo gira. Nello spazio senza fine.

Yo crecí, como mis coetáneos, con todas esas miradas de muertos —de los muertos de otros—, observando nuestras existencias. Rostros en blanco y negro o sepia que nos vigilaban desde esos marcos de inusitadas formas y materiales y tras esos cristales deslucidos por el paso de los días. Mis hijos, habitantes de su tiempo, no tendrán que soportar ese escrutinio. Pero tampoco conocerán sus historias. SUS historias.

Por lo demás, las huellas de la infancia de mis hijos se borrarán en el maremágnum ingente de fotos, gifs, memes y vídeos porno que nos inundan por whatsapp. Sí, las engullirá el hambre voraz, la aspiración grotesca de abarcarlo todo; como Google, Wikipedia y demás, se tragaron en su día nuestra memoria y nuestra cultura, el mismo día en el que las empezamos a escribir con inicial mayúscula, como se venía haciendo con dios.

***

Estoy a muchos días. A muchos decretos. A muchos aplausos.

Allá donde puedo ser feliz.

«Ese techo, tranquilo de palomas,

Palpita entre los pinos y las tumbas.

El mediodía justo en él enciende

El mar, el mar, sin cesar empezando…

Recompensa después de un pensamiento:

Mirar por fin la calma de los dioses.»El cementerio marino,

Paul Valéry

***

El cartón: la consola preferida de mis hijos.

***

Uno de los consejos que más nos repetía mi padre cuando nos iniciábamos en la edad adulta, era que «sobrevoláramos». Nunca lo hice en vida, pero me gustaría agradecérselo ahora, primero porque ese imperativo presuponía que él creía que sabíamos volar, lo que de por sí es de agradecer, pero también porque confiaba lo suficiente en nuestras capacidades —o nos amaba lo suficiente— para considerar que podíamos volar más alto aún que los demás.

Para nuestro padre «sobrevolar» significaba que no nos dejáramos llevar al barro de la mezquindad, que seleccionáramos con cuidado las luchas que debíamos librar, que no nos rebajáramos hasta igualarnos en vileza con los ruines y abyectos, que no usáramos las armas de los miserables, que no recurriéramos a las herramientas del indigno, que esgrimiéramos siempre la verdad, y que combatiéramos por ella, que los medios —qué cansado explicar esto— son tan importantes como los fines. «Sobrevolad», nos decía. «¡Sobrevuela!».

Mi padre no nos inculcó el pasotismo, ni la indolencia, ni la desidia. Nos enseñó a preservar la dignidad, a mantenerla libre de mácula. «Seleccionad aquellas batallas realmente importantes. Luchad desde las alturas. No descendáis al insulto, a la hipocresía, a la demagogia, a la manipulación. Si el otro habla mal a vuestras espaldas: sobrevolad. Si el otro se apoya en mentiras, desmentirlas y sobrevolad».

Aspirar a la altura, coronarla y mantenerse allí, tiene sus inconvenientes. La soledad. La incomprensión. La amenaza constante de caer. El vértigo. El miedo. El frío. Pero también allí se encuentra un valor muy inusual y caro de encontrar a ras de suelo: la paz.

Por eso, cuando miro el cielo, me acuerdo de él, de mi padre. No porque crea que está en el cielo. Sino porque una vez él me lo regaló.

***

¿Los que no leéis cómo soportáis la vida?

***

A Inés, mientras se lavaba las manos, le ha parecido muy divertido dejar sus huellas en el espejo. He tenido un conato de enfado, lo reconozco, pero se me ha pasado rápido, cuando he visto en su cara todo el sentido que, para ella, tenía esa acción. Inés ya está en la cama, pero el caso es que ahora me da no sé qué limpiarlo. Es como si esos restos de jabón no solo estuvieran compuestos de gel de manos y H2O, sino que también estuvieran cargados de muchas otras cosas. Cosas invisibles a los ojos, como diría Antoine de Saint-Exupéry, pero más importantes, mucho más. Esenciales. Bona nit.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: