No hace demasiado, venía escuchando en la radio a la vicepresidenta del Gobierno y a medida que sus palabras iban sonando, a veces, entrecortadas y otras, con expresión dubitativa, se iba conformando la idea de lo que intentaba explicar. Al otro lado de la radio, su discurso trastabillado, consiguió hacerme desconectar del mensaje. Para mí, no resultaba creíble; no, al menos, en cuanto a su apoyo incondicional frente a la lucha de la corrupción. Percibí que estaba mintiendo. Todo ello me hizo pensar en si, tal vez, vivir en el engaño resulta fácil, cómodo incluso. Acaso, en realidad, esa sea nuestra condición natural. Más ahora, y de un tiempo a esta parte, en que parece que la mentira se haya convertido en el opio del pueblo. Como si ésta fuese un espumarajo sórdido que se escupe con la voluntad irrefrenable de una parte de la sociedad que aplaude y bebe, a golpe de clic, en las redes sociales de la posverdad. Quizás, no debería hacernos daño o dolernos tanto cuando descubrimos que vivimos engañados respecto de algo, comentaba en cierta ocasión nuestro querido Javier Marías a propósito del engaño. No es nada nuevo que nuestros gobernantes vayan contra su conciencia y digan algo contrario a lo que saben. Aunque, claro, eso es mentir y no, cambiar de opinión; que no decir mentira (eso supone decir cosa falsa que se tomó por verdadera, según los retóricos). Pero, los políticos de turno nos tienen muy acostumbrados a esos juegos de palabras y creo que vivimos engañados continuamente con respecto a muchísimas cosas. Es como si de manera indeliberada, instintiva y constante, nuestros gestores hubiesen convertido la palabra en un encadenamiento de gestos banales, zafios y llenos de un descrédito asentado sobre el sentido o la conveniencia de usar la mentira sobre lo más preciado, la palabra. Eso me hace recordar que Montaigne en sus Ensayos, cuando habla de los mentirosos, dice: “Es a la verdad la mentira un vicio maldito. No somos hombres ni estamos ligados los unos a los otros más que por la palabra. Si conociéramos todo su horror y trascendencia, la perseguiríamos a sangre y fuego, con mucho mayor motivo que otros pecados”. Pero, no queriéndome apartar de los propósitos de este post que, en modo alguno, también tiene su relación con las artes del engaño, quiero hablar de esta historia, de la historia de una edición furtiva, que con mucho mejor estilo para la época en que se produjo, ha propiciado que tenga por objeto la búsqueda de libros prohibidos.

Cuenta el Barón de Holbach que la ignorancia es el manantial inagotable de los infinitos males que afligen a los pueblos. Por ello, el ignorante es un ciego, un aturdido que va a tientas por los caminos de este mundo, con riesgo de atropellar a los otros, o de caer a cada paso. Así pues, sigue contándonos que, desde el monarca hasta el artesano, el hombre más experimentado o el más instruido es necesariamente más querido y más buscado que no el que carece de luces y de habilidad. De ahí, repaso yo, que quizá la razón no sea otra cosa que la experiencia y la reflexión aplicadas a la conducta de toda nuestra vida. Y de este modo, asimilando esta reflexión, pienso que, en el lenguaje, tal vez, el cómo y el cuándo son tan importantes como el quién. Porque, como el hilo que unido a otros conforma una tela para abrigar un cuerpo, o la célula que se une a otras para dar sostén a un tejido, a la palabra le pasa un tanto de lo mismo, cuando se une a otras y se convierte en una legión invencible que ha de servir con interés para clarificar la vida de quienes la usan. Así pues, hace algunos años, y con el asunto de ir revelando algo nuevo sobre lo que uno lee, una trama de palabras de la novela histórica Hombres buenos de Arturo Pérez-Reverte, me llevó a una obra conocida con el título: La moral universal o los deberes del hombre fundados en su naturaleza, escrita por el filósofo francés, de origen alemán, Paul Heinrich Dietrich o Paul Henri Thiry, más conocido como Barón de Holbach. En cierta forma, todos los libros están casi siempre conectados. Y, aunque esta pueda ser otra teoría más, los libros se comunican entre sí como esas habitaciones de puertas oscilantes en donde, sucesivamente, se va de un lugar a otro.

Emulando la idea de esa búsqueda de Arturo Pérez-Reverte en Hombres buenos, y en como la Encyclopédie había llegado a la Real Academia de la Lengua, quise averiguar un poco más sobre sus creadores. ¿Quiénes eran aquellos tipos llamados Diderot, D’Alembert, Voltaire, Condorcet, Rousseau…? Fue así, leyendo un poco de allí y de acá, como llegué hasta el Barón de Holbach, y su Moral Universal. Éste, amigo de Diderot, se consideraba asimismo como un ateo intrépido y un materialista esencial. Consideró a todas las doctrinas religiosas como instrumentos del absolutismo y se declaró enemigo de todas ellas. No obstante, y a pesar de los distintos enfrentamientos, Holbach colaboró en aquella ingente obra de la enciclopedia con la nada desdeñable cantidad de más de 350 artículos de Geología, política y religión que, en gran parte, fueron traducidos del alemán. A pesar de las importantes contribuciones a la Encyclopédie, Holbach es conocido, sobre todo, por sus escritos filosóficos en esa Ilustración radical; los cuales fueron casi todos publicados de forma anónima o bajo seudónimo e impresos fuera de Francia.

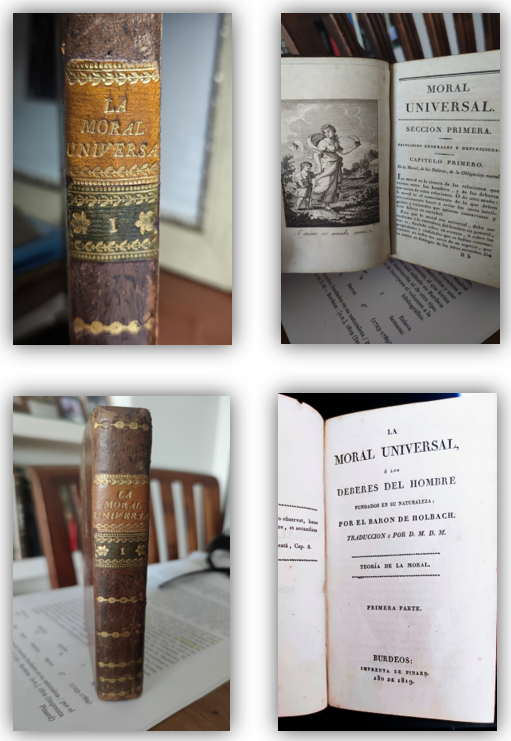

Así que, al igual que mis amigos el Bibliotecario de la Academia, don Hermógenes Molina, y el almirante don Pedro Zárate, que se fueron por encargo a París en busca de la afamada Encyclopédie para traer el mayor compendio de conocimientos de la época y arrojar algo de luz sobre una España en vías de la Ilustración, yo me fui a librerías de viejo y portales de libros de segunda mano en busca de esa prohibida e infamada Moral Universal del barón de Holbach. Una aventura literaria que me supuso, como si de otra novela de libros se tratara, el descubrimiento tanto físico como intelectual de una edición furtiva de gran belleza. Recuerdo que por aquel entonces encontré alguna edición en tres tomos en aceptable buen estado, pero muy alejada de mi bolsillo y de lo que en sí deseaba. Decidí seguir buscando, hasta que un día encontré una mención a Holbach en un portal de segunda mano. Di con una señora que había empezado a deshacerse de una vieja biblioteca heredada de su padre. A los pocos días, quedé con ella cerca del barrio de Chamberí para echar un vistazo a los libros. Aparte de libros, vendía cualquier cosa que hubiese en aquella pequeña casa y que le propiciase un ingreso extra. Estaba vaciándola, me confesó, con el propósito de venderla más rápido. Había varios muebles de estantería ya vacíos y no veía libros por ningún lado. Me contó que había vendido toda la biblioteca de su padre a un interesado librero de Madrid. Me temí que había llegado tarde a mis propósitos. Cuando le pregunté por los libros, me dijo que sólo le quedaban dos cajas que había guardado celosamente y que había traído de su casa esa misma semana. —Puede que sus libros estén en esas cajas. No lo sé. Mire lo que desee, y si le interesan y llegamos a un acuerdo, suyos son —dijo—. En la primera de aquellas dos únicas cajas apartadas en un rincón, encontré varias novelas de folletín y, entre otras, para mi embeleso, una edición en dos tomos en buen estado de Los misterios de París de Sue, El barbero de París de Roch, varios libros de Dumas, entre ellos, El Caballero de Casa-roja y una edición de lujo, también en dos tomos y con preciosas láminas, de El Conde de Montecristo. Curiosamente, tenía entre mis manos un botín de libros de mediados de 1800. No había visto a mi querido Holbach por ningún lado. Pregunté a la señora en cuestión sobre los libros de las fotos y me dijo que si no estaban en la otra caja era posible que se hubiesen ido con el librero. En verdad, aquella buena señora no recordaba casi nada de las fotografías subidas a internet. Al abrir la segunda caja, hallé un precioso ejemplar forrado en cuero en cuyo lomo aparecía grabado, con letras mayúsculas doradas, el título de La Moral Universa. Le faltaba la letra L y eso me llamó la atención. No había más libros. La dueña me dijo que, de esos, sólo existía ese ejemplar y que era muy antiguo; constaté después que era de 1819. Ella acababa de recordar que los otros, los de las fotografías, eran tres libros y se encontraban en la librería, con lo que se habían ido en la compra del avezado librero. Negocié por aquel lote de libros como si estuviera en el zoco de Marrakech y me fui de aquella casa más que satisfecho. No sólo por los 75 euros que había pagado por todos ellos, sino porque sabía que aquel hallazgo me depararía otras aventuras. Antes de marcharme, intenté averiguar algo más sobre cómo consiguió su dueño los libros que me llevaba de él. La información fue escasa. La señora me contó que su padre era un “encandilado lector”. Que había heredado gran parte de aquellos libros del suyo, del abuelo, y que otros, los había ido coleccionando. Pregunté por qué se deshacía de ellos; si es que no quería conservarlos. Me miró, se encogió de hombros, y me dijo que no tenía sitio para guardar todas aquellas reliquias.

Constaté, una vez más, que esa biblioteca, como otras tantas, era el puzle de una vida lectora; piezas de un tablero de recuerdos, unidas a momentos y lugares propios o ajenos. Un territorio, dada la situación, obligado a extinguirse acabada ya la vida de su morador. Un proyecto de vida que había dejado de tener sentido y ahora menos, para quien que no había interés en conservarlo. En definitiva, un mundo de libros viajeros que, en mi presente, emprendían un nuevo camino, una nueva vida. Me llevaba las lecturas de un hombre al que nunca había conocido, pero con el que, en ese mismo instante, compartía afinidades y amistad por la lectura. El amor a los libros. Libros que le habían servido, tal vez, para sobrellevar o digerir mejor esta vida; con los que había vivido mil experiencias y conocido lugares remotos. Libros con los que, posiblemente, había penetrado en lo contrariado del ser humano, en donde los sentimientos profundos del amor, la amistad, la tristeza, la traición, la valentía, el honor, o la lealtad de muchos de sus personajes, le habrían hecho recordar que la vida era la mejor de las aventuras.

Fue un día, leyendo un informe de la Biblioteca Histórica Aguilar y Eslava, cuando descubrí que contaban en su biblioteca con una pieza original de La moral universal o los deberes del hombre fundados en su naturaleza, y que de los tres tomos que se componía, sólo contaban con la primera parte. Eso, me llamó la atención. La moral universal o los deberes del hombre fundados en su naturaleza estuvo prohibida por la Inquisición española. El motivo, entendido hoy como algo peregrino y absurdo, aunque no para la época, tratándose del poder que siempre tuvo la religión y la iglesia, resultaba sorprendente:

“porque derivándose en esta obra la moralidad de las acciones humanas únicamente de la naturaleza del hombre, y sin considerar bajo las relaciones que dice con su Creador, destruye las principales bases de la moral, que son la existencia de Dios, la espiritualidad e inmoralidad del alma, y la eternidad de los premios y penas, según que nos enseña la revelación. Induce por consiguiente al ateísmo y es, además, sediciosa y revolucionaria, que fueron las causas por las que se prohibió el original francés en edicto publicado en Madrid en 11 de febrero de 1804”.

Así se recoge en un decreto firmado en Madrid el 29 de mayo de 1819.

Al igual que ocurriera con el ejemplar de la Biblioteca Histórica Aguilar y Eslava, y que dicho ejemplar procediese de una edición furtiva, esto me puso en la pista sobre si el ejemplar encontrado en aquella casa de Chamberí, también impreso en Burdeos en el año de 1819, fuese otra de las copias de la edición furtiva. Todo ello se deduce por el hecho descubierto en una reseña del trabajo del hispanista francés Albert Dérozier, “Revisión de Larra. Protesta o Revolución”, en los annales literarios de la Universidad de Besancon, y publicado en 1979:

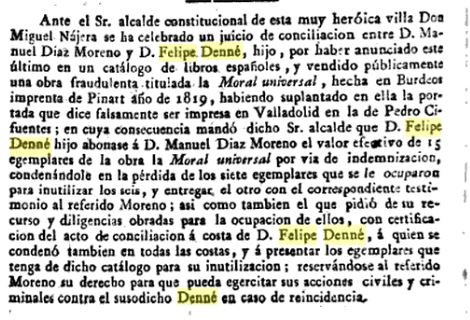

“La Moral universal o los deberes del hombre fundados en su naturaleza”, obra de D´Holbach, fue traducida por el secretario de la Compañía de los Cincos Gremios Mayores de Madrid D. Manuel Díaz Moreno, publicada en 1812, con segunda edición en 1821. Entre las dos se señala la presencia de una edición furtiva, en Burdeos 1819, la cual en 1821 cambia su portada, aparentando haber sido impresa en Valladolid. El editor fraudulento resultó ser Felipe Denné, hijo. En juicio de conciliación, promovido por iniciativa de Díaz Moreno, el alcalde constitucional de Madrid ordena a Denné que pague a Díaz el importe de 15 ejemplares, se le condena a perder los 7 ejemplares furtivos que se le encontraron, 6 para destruirlos y uno para Díaz. Denné es también condenado en costas».

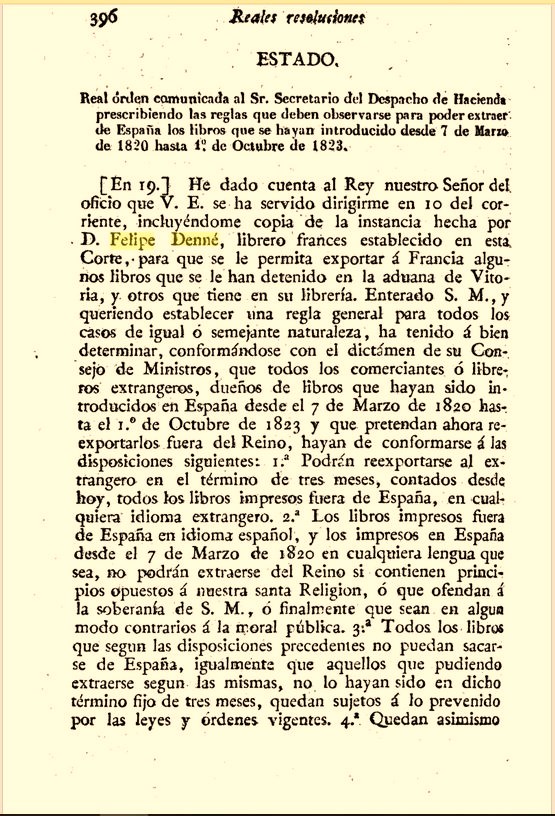

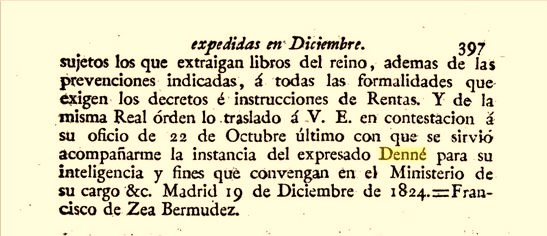

Los Denné fueron una familia de libreros franceses, bastante afamados y bien implantados entre París y Madrid. La Librería Extranjera de los Denné, donde se formaron Felipe y su hermanastra Clémentine, seguramente más talentosa e inteligente que su hermanastro, nació en el Madrid de la calle Fuencarral del verano de 1810 y como un almacén de libros franceses (Diario de Madrid, 21/7/1810). Fue abierta por el Sr. Guillaume Denné, tras llegar a la ciudad en calidad de librero de José Bonaparte. La incautación, años más tarde, a Felipe Denné, hijo, de la edición fraudulenta, pudo poner en la pista a la Inquisición española sobre la idoneidad de la obra hasta su prohibición total en España. Teniendo en cuenta que en Francia había sido prohibida mucho antes, tal vez, las traducciones al español tendrían mayor salida o producción. El caso es que a Felipe Denné, por listo, se lo pusieron difícil y cuesta arriba en el negocio de sus libros, como se desprende de una Real Orden en la que le fueron incautados otros libros y perdió la posibilidad de recuperar otros muchos.

En tales circunstancias, el Sr. D.M.D.M (D. Manuel Díaz Moreno) hace gala en este Anuncio publicado en la Gaceta de Madrid de la defensa de su trabajo y su negocio como traductor y librero del reino y deja claro lo dispuesto que estaba a defender su trabajo, así como las recomendaciones para adquirir su traducción de La Moral Universal, y la advertencia a todo aquel que osare vender la impresión furtiva de Burdeos con la aplicación de las leyes que prohibían la venta de obras que hubiesen sido impresas en el extranjero.

La belleza y calidad de mi edición furtiva, un primer tomo con tres secciones repartidas en 356 pág., es excepcional. Y, aunque sea una copia a la letra de aquella primera edición de 1812, traducida por D.M.D.M., sólo presenta algunos errores tipográficos. Después de averiguar todo lo referente a esta historia del libro de Holbach, es muy probable que se siguieran vendiendo, de manera secreta, algunos ejemplares de la edición furtiva. O que, tal vez, en verdad no se llegasen a destruir los libros incautados a Felipe Denné, hijo; los cuales, tuvieron un mejor destino, sobre todo para el bolsillo de su vendedor y la biblioteca de su comprador. Como quiera que ocurriese esta historia, la lectura de un libro como el de La Moral Universal de Holbach, es una lectura que ha de satisfacerse en pequeñas dosis, como cuando se saborea un buen vino en pequeños tragos. Una obra que referencia a los estoicos, que tiene fundamentos de los principios cristianos, que habla de la virtud como eje de las cosas, de la Filosofía de Séneca, de Homero, de Plutarco, de Juvenal, de Montaigne, etc. De narraciones y reseñas a cosas antiguas y olvidadas ya por una sociedad, la nuestra, que, en parte, ha perdido el eje de lo esencial; como cuando Plutarco nos cuenta que los Pitagóricos se consideraban obligados a darse la mano, en señal de reconciliación, antes de ponerse el sol, cuando se habían ofendido los unos a los otros.

Y ahora, en concreto, mientras termino de darle a la tecla para revisar una frase, tengo abierto el fascinante capítulo VII, de la sección III que habla de la Mentira, de la Adulación, de la Hipocresía, de la Calumnia.

Según Plutarco, Epeneto (primer converso cristiano en la provincia de Asia, a quien Pablo menciona por nombre y envía saludos, Romanos 16:5) acostumbraba a decir que los embusteros son la causa de todos los delitos que se cometen en el mundo (*). Tiene razón, por cierto: el error y la impostura son los manantiales fecundos de todas las calamidades que afligen al género humano… La mentira igualmente se haya en las acciones que en las palabras. Hay hombres cuya conducta es una mentira continua. La hipocresía es una verdadera mentira en las acciones y en las palabras, mostrando en la exterioridad unas virtudes que el hipócrita no tiene. El malvado más decidido y resuelto es mucho menos peligroso que el pérfido que nos engaña con la máscara de la virtud, porque contra aquel puede uno precaverse… La mentira supone violar las convenciones en que se funda el comercio del lenguaje, el cual llegaría a ser muy funesto, si los hombres sólo se sirvieran de él para engañarse los unos de los otros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: