Tengo un amigo de la infancia que se llama igual que yo. A los doce años nos hicimos hermanos de sangre con un pequeño corte en las palmas de las manos que nos unió “para siempre”. No sé si lo habitual de estas hermandades que empiezan en la infancia duran toda la vida, o al menos muchos años, y no sé si la nuestra será, como dijimos entonces, “para siembre”. Al menos en nosotros aún perdura.

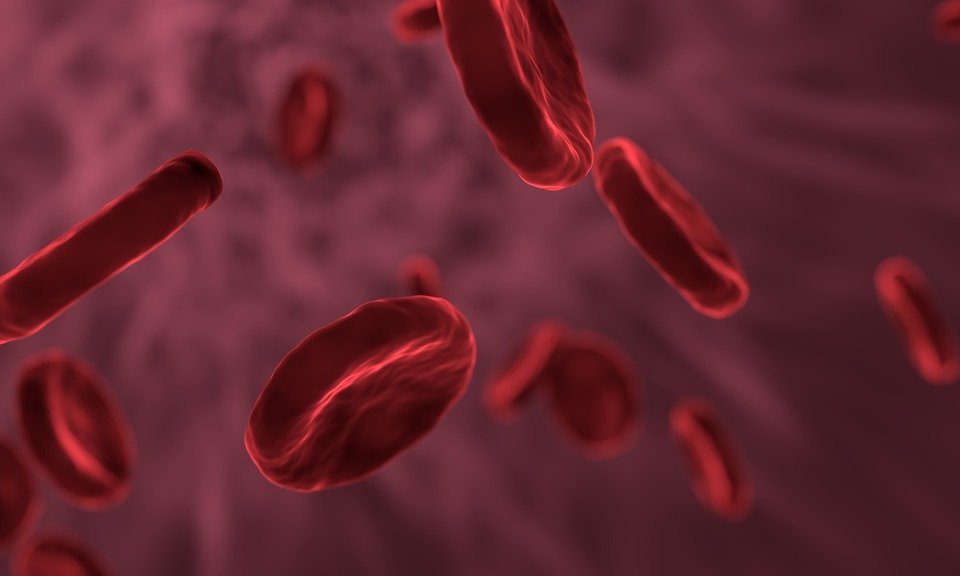

Recién cumplida la mayoría de edad, que entonces era a los veintiún años, nos hicimos donantes de sangre. Fuimos a la Cruz Roja y dimos por primera vez un poco de nosotros “para quien lo necesite”, dijimos, y a cambio, además de un bocadillo y un botellín de agua, salimos de allí con la promesa de volver con una fotografía para que nos hicieran el carnet de donantes. Volvimos en menos de un mes y salimos de allí con una libretita que cabía en la palma de la mano: oficialmente habíamos conseguido el honor de ser donantes de ese líquido escarlata y viscoso que corre por las venas y que nos inyecta la vida a borbotones.

Han pasado los años y nuestra amistad sigue intacta. A pesar de que ya no vivimos en la misma ciudad continuamos sabiendo el uno del otro constantemente. Hace seis meses que me llamó por teléfono para decirme que le habían diagnosticado una trombocitemia, que fundamentalmente consiste en que en la médula hay superproducción de células formadoras de plaquetas en la sangre. Me preguntó entonces si recordaba cuando, a comienzos del bachiller, un profesor preguntó a toda la clase si sabíamos cuál era la función principal de las plaquetas y yo había respondido como una cotorra que actuaban como un tapón para evitar las hemorragias. Nos reímos al recordarlo porque aquel había sido un nuevo hito en nuestras existencias hermanas.

“Si hay demasiadas plaquetas”, me dijo, “puede que la cosa no funcione con normalidad y provoque un bloqueo en los vasos sanguíneos”. “Un trombo”, pensé, aunque no lo dije. “Un trombo”, dijo él como si me hubiera adivinado el pensamiento.

Nuestra historia de sangre, que en nada es una historia truculenta, como se puede ver, podría ser una historia de amor porque me imagino que la sangre, a no ser que alguien te la quite sin tu permiso, siempre tiene que ver siempre con el amor. La sangre y el amor se dan, se regalan, te salvan, te dan la vida.

Mi amigo me contó que ya no podría ser donante porque el exceso de plaquetas podría alertar la presencia de un cáncer y que dos veces al año tendría que ir al mismo hospital adonde iba antes para que le hicieran una sangría. Pero la diferencia entre ser un donante y alguien a quien se la tienen que extraer para evitar problemas mayores radicaba en que el primero era recibido con alegría y fanfarria, casi con alfombra roja, con galletas y refrescos, y al segundo —él, mi amigo, el donante solidario—, tras sacarle la misma cantidad que antes, y con solo un botellín de agua por todo refuerzo, veía consternado cómo su sangre era arrojada sin miramientos al cubo de la basura. “Ya lo he hecho algunas veces”, me dijo, “y siempre es igual. Nunca ninguna enfermera se cuidó de no hacerlo delante de mí. Puede parecer una tontería, pero no lo es”. Me lo dijo así, y así lo he querido contar. Solo los que conocemos el valor de una donación podemos sufrir al saber que nuestra sangre ya no sirve, pero lo peor es presenciar cómo acaba entre apósitos, vendas, papeles y botellines de agua, como aquel que nos dieron en la Cruz Roja, cuando estrenamos la mayoría de edad y nos hicimos más hermanos de sangre que nunca.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: