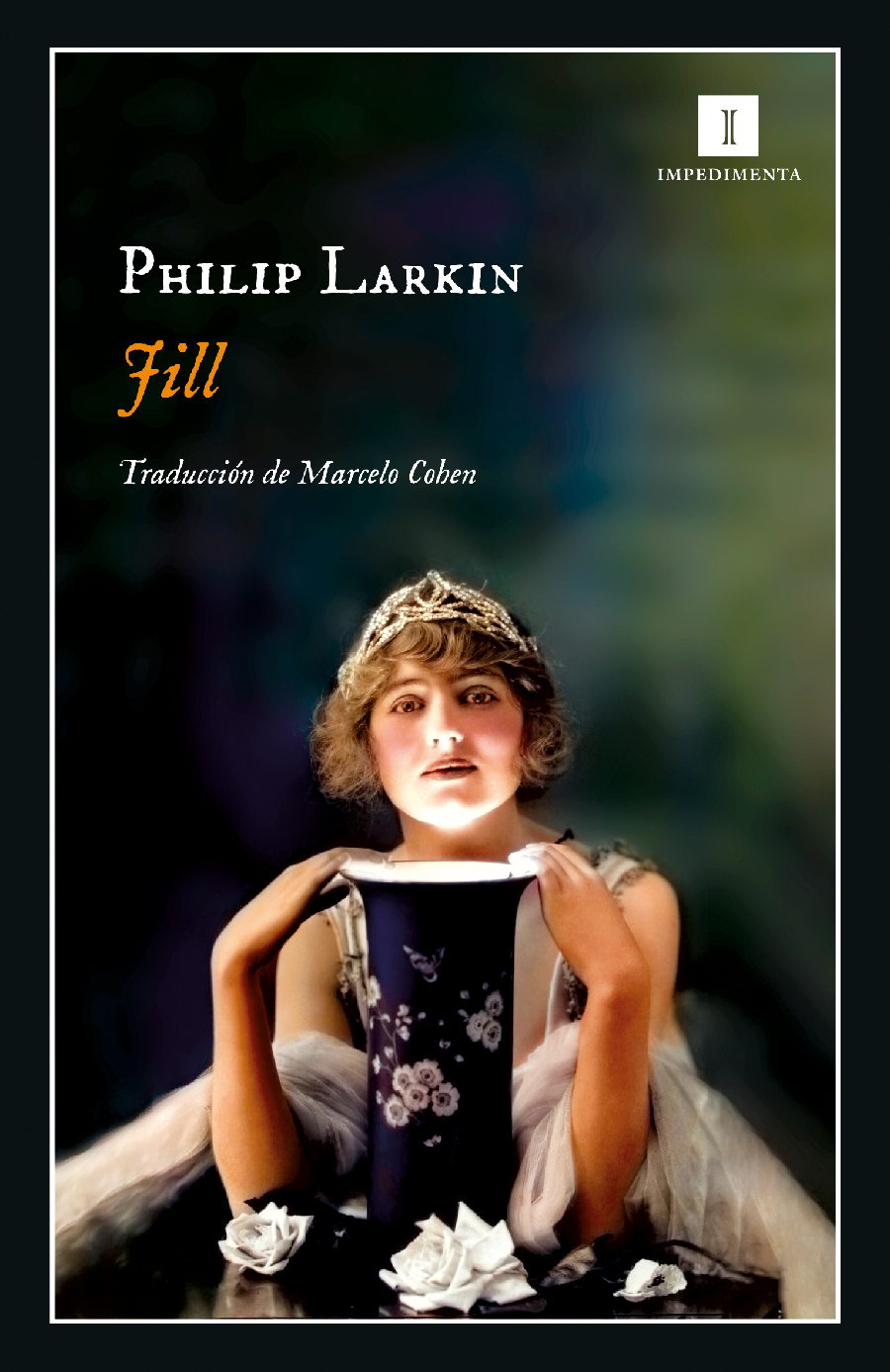

Curioso que el último verso que escribió Machado en vida contenga dos de las palabras finales de uno de los más queridos poemas de Philip Larkin (1922-1985). “Estos días azules y este sol de la infancia”, que el poeta adoptivo de Soria acabaría garabateando en un trozo de papel a la espera de la eternidad, en las frías jornadas de febrero de 1939 en su alcoba alquilada en Colliure, tras su huida de España, tuvieron un eco inesperado en el hermoso “Ventanas altas” (1972). Fue cuando el poeta inglés dejó escrito aquello de “The sun-comprehending glass, / And beyond it, the deep blue air, that shows / Nothing, and is nowhere, and is endless” [“el cristal donde cabe el sol y, más allá, el hondo aire azul, que nada muestra, y no está en ninguna parte, y es interminable”, traducción de Marcelo Cohen, 1989]. El escritor más célebre y laureado de la tendencia dominante en la literatura británica de posguerra conocida como The Movement, había hecho su inauguración con El barco del norte (1945), con amplia inspiración de T. S. Eliot, W. H. Auden y W. B. Yeats, a cuya compañía luego añadiría a Thomas Hardy. El poemario lo había editado la misma casa que se encargaría de imprimir Jill (1946), considerada la obra maestra en prosa de Larkin y una de las piezas inaugurales de lo que hoy se conoce como “novela de campus”, entre las que se encuentran La suerte de Jim, de Kigsley Amis, Todas las almas, de Javier Marías o El vientre de la ballena, de Javier Cercas.

Poco importa que la editorial de Larkin subsistiera publicando pornografía. La primera novela del autor de Una chica en invierno (1947), tras haber escrito de cinco novelas completas que acabaría destruyendo, iba a marcar un hito en lo concerniente a la incorporación de la vida universitaria al cuerpo narrativo de la literatura mundial. Oxford iba a ser el centro de todas las miradas al modo en que más tarde la serie Friends sería ejemplo de comedia de situación con compañeros de piso, a cuál más payaso, por cierto. Pero la ingenua ternura de Chandler, Phoebe, Monica, Joey, Ross y Rachel no iba a darse en Jill, ni por asomo. En el prólogo a la edición de 1963 que ahora acaba de rescatar Impedimenta, cuyo catálogo también acoge Una chica en invierno desde 2015, Larkin parece sonreír al recordar que su amigo y compañero de fatigas y farras universitarias Kingsley Amis había visto un ejemplar de la novela en cuestión, flanqueada entre un par de narraciones subidas de tono en una tienducha de Coventry Street. El poeta bibliotecario finaliza su presentación pidiendo indulgencia a los futuros lectores por tratarse de una obra juvenil. Mucha lluvia y pandemias han transcurrido desde entonces, pero Jill persiste como ejemplo de plasmación de un sentimiento que hoy vive su contrario: la juventud actual, ya antes de haber ingresado en la Era Covid, ha vivido con una ansiedad casi enfermiza cualquier atisbo de reflexión sobre los días venideros, los inmediatos y los de más allá. El joven universitario, y me atrevería a decir que incluso el adolescente, viven con la congoja que supone imaginar su porvenir personal y profesional. Sabido es que pintan bastos. Es una desazón que aboca a la angustia perpetua y a las pesadillas más truculentas, cuando en el caso de Larkin, durante su estancia en la Universidad de Oxford, “lo más difícil de asimilar era la total ausencia de preocupación por el futuro”. Lo dice alguien que por entonces acababa de entrar en la veintena y vivía en pleno transcurso de la Segunda Guerra Mundial.

En realidad, en esta primera novela, Larkin extiende un velo de perturbación ante aspectos notoriamente nihilistas y frívolos de la juventud oxoniense, la de pudientes muchachos de carácter fútil y sueños de corto alcance: conseguir amanuenses y escribidores para sus ensayos semanales, lidiar con las chicas del campus y trapichear en pubs y tabernas para empapar esos mismos sueños en alcohol barato envueltos en humo de cigarrillos y nutridos por la escasa comida de la que podían hacer acopio. A ese mundo desea pertenecer John Kemp, el joven de origen humilde, atolondrado sin cuartel y sagaz a ratos, que ingresa como becario en la prestigiosa universidad inglesa en la que también pasó sus correrías el narrador de Todas las almas, en su caso como profesor. Ya se sabe: no hay nada peor que un estúpido motivado. Es lo que ven en el ansioso John el resto de sus compañeros, empezando por el caprichoso, vago, pendenciero y elitista Christopher Warner, con el que Kemp comparte habitación y vivencias de un modo vicario. El ambiente se asemeja al que pudiera haber encontrado el mismo Larkin cuando estudiaba en St John’s College, tal vez igualmente aturdido por la imprudencia y disipación vital de sus amigos universitarios. La trama, catalogada como inmadura y débil “indiscreción” juvenil por el mismo autor, se urde a partir de los escarceos del protagonista para hacerse un hueco en el selecto grupo de personajes que deambulan soberbios y ufanos por los pabellones de la ciudad universitaria, despreocupados de los graves lances que se estaban produciendo extramuros de los colleges que frecuentaban, empezando por bombardeos de la aviación alemana, que sabremos alcanzan Lancashire, condado originario del que a estas alturas de la novela ya es un acomplejado y torturado John Kemp, lugar desde donde su familia habría de vivir los rigores de la guerra en el otoño de 1940 en el que sucede la acción de la novela.

Lo que viene a continuación es la crónica de una mentira, la que se cuenta el protagonista para tratar de resistir en ese mundo vacuo que le rodea y al que al parecer tiene vetado el acceso sin él ser consciente. Ahí es donde aparece Jill, una invención a partir de una chica anónima sobre la que el imaginativo John pergeña una identidad alternativa con la que lidiar hasta superar sus traumas de clase. La joven le servirá para colmar sus sueños de notoriedad, hacerse un preciado espacio personal entre su grupo de compañeros de correrías y, de paso, satisfacer sus ansias emocionales. Es a raíz de este episodio cuando la novela se enriquece y progresa hasta revitalizarse en su propuesta estética. No añadiremos mucho más, por no destripar el desenlace, pero ese nutriente de mentira y falsedad tendrá repercusiones funestas para el devenir vital de John. En su mano queda insistir en la invención o esperar un giro del destino. Todos sabemos que cuando al destino se le convoca a la fiesta no suele hacer oídos sordos a la llamada, venga ésta en tiempos de paz o en tiempos de guerra. Lo que se juega ahí ya no concierne al mundo de lo visible, sino a ese otro que se fragua en el interior de nosotros mismos. Ése es el que resulta verdaderamente peligroso. Hacia ahí dirige sus pasos el bueno de John Kemp, el hijo primogénito de Joe Kemp, un señor de Huddlesford, padre de un pobre diablo en el que, más que esperanza, se observaba que “no tenía la menor gracia enseñar a una mente tan desapasionada”.

Tal vez el mismo diablo fuera copartícipe en la voluntad que hizo que Phillip Larkin dejara escrito este amargo relato sobre lo que supone tratar de pertenecer a un grupo que aborrece tus entrañas mientras te dispensa la mejor de sus sonrisas. Ya lo dijo el Arcipreste de Hita en su obra inmortal cuando nos advertía de que “querer do non me quieren faria una nada; responder do non me llaman es vanidad probada..” Lo que todavía no se explica uno es que un joven amante del jazz originario de Coventry que no rozaba los veinte años de edad hubiera logrado vislumbrar algunos de los secretos que atañen a la existencia del común de los mortales, razón por la que hoy Jill es considerada un clásico de las letras y Larkin algo más que el poeta inglés más afamado del último medio siglo por sentencia popular.

—————————————

Autor: Philip Larkin. Traductor: Marcelo Cohen. Título: Jill. Editorial: Impedimenta. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: