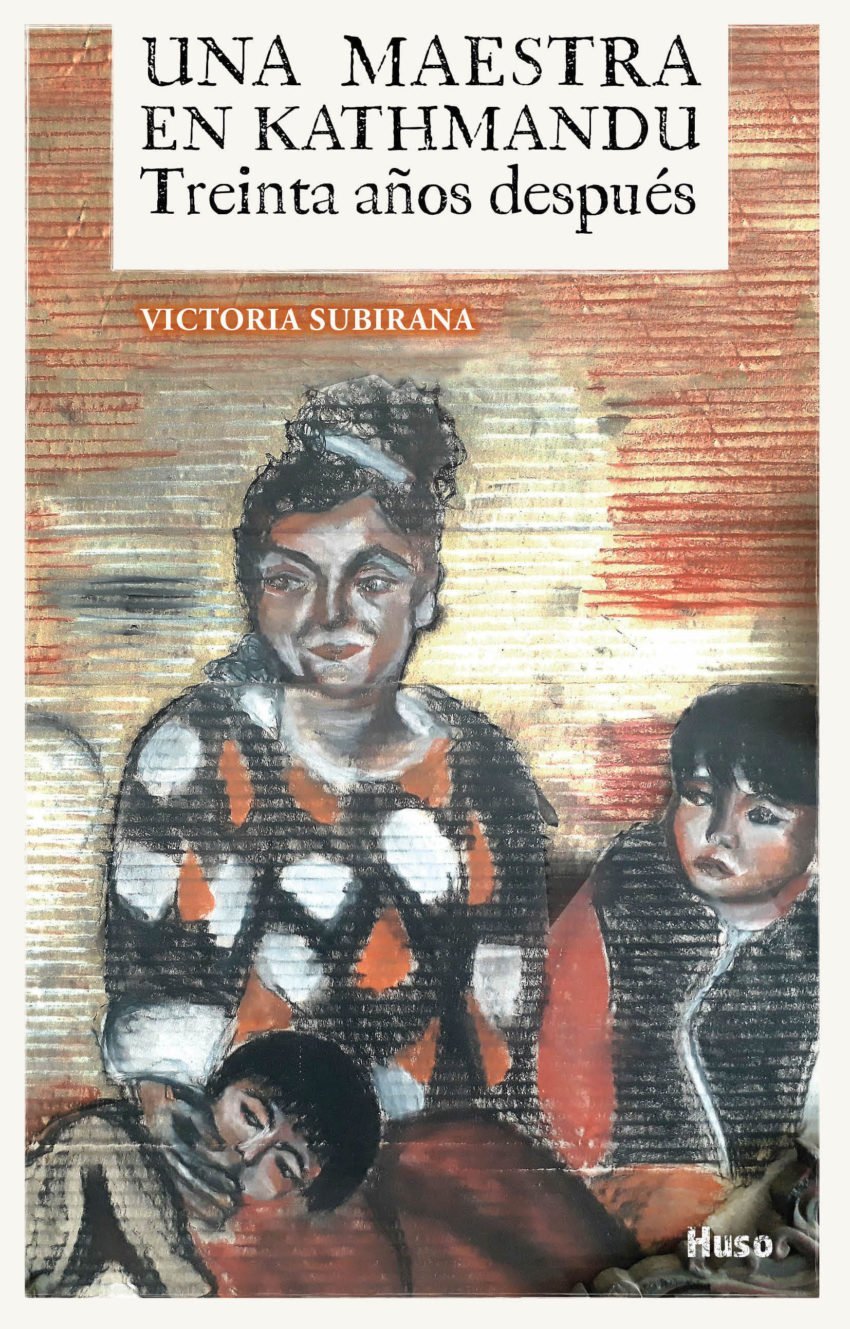

Una maestra en Kathmandu es la historia de Victoria Subirana, la maestra catalana que en 1988 partió a Nepal con la idea de transformar la realidad de uno de los países más pobres del mundo. Aquella odisea dio origen a un libro que en poco tiempo se convirtió en un clásico de la literatura testimonial. Poco después la obra fue llevada al cine por la directora Icíar Bollaín. Ahora, en 2018, treinta años después, la autora regresa para contar en un nuevo libro cómo hizo de cada fracaso un nuevo intento de victoria. Zenda ofrece el prólogo y un fragmento de esta obra.

Prólogo

Desafortunadamente, antes del año 2004 apenas había oído hablar de Vicki Subirana. Como cualquier persona vinculada al ámbito de la educación (desde 1974 venía trabajando en este campo, en distintos puestos y lugares), me habían llegado noticias de aquella decidida maestra catalana afincada en Katmandú que en 1991 había puesto en marcha una escuela basada en los métodos Montessori para atender a los más desfavorecidos de aquel país. Pero debo reconocer que se trataba de noticias someras y muy generales, que habían atraído mi curiosidad, aunque sin llegar apenas a saciarla.

Y digo desafortunadamente porque cuando la conocí en persona quedé cautivado por su historia y por ella misma y sentí no haber tenido antes más noticias de su aventura pedagógica. Escuchar de viva voz su historia, sus sueños y sus experiencias me enseñó muchas cosas, me hizo percibir la energía que tienen algunos proyectos educativos transformadores y las personas que los impulsan. Y debo agradecer a mi buena amiga Marifé Santiago habérmela presentando, así como la oportunidad que me brindó de hablar varias veces con ella entre 2004 y 2008.

Fue en esos años cuando tuve el privilegio de ocupar la Secretaría General de Educación en el Ministerio de Educación y Ciencia de España y hube de dedicar la mayor parte de mis energías a la preparación, tramitación y desarrollo de la Ley Orgánica de Educación. Fue una etapa apasionante, en que tuvimos que plantearnos cuáles eran las medidas más adecuadas para mejorar la educación de nuestros niños y jóvenes para después traducirlas en normas legales y en proyectos de actuación. Las jornadas de reflexión, análisis y debate eran ciertamente largas e intensas. Y en ese contexto, hablar ocasionalmente con Vicki era tener la posibilidad de mirar más allá de las preocupaciones cotidianas, aunque sin perder de vista el horizonte hacia el que debíamos encaminarnos.

En efecto, hablar con ella suponía mirar más allá de la cotidianidad, pues las condiciones en que debía desarrollar su tarea educativa eran muy diferentes de las nuestras y sus escuelas también resultaban muy distintas. Esas conversaciones me permitieron conocer otros entornos, entender los problemas que se plantean en sociedades lejanas, captar la influencia que la cultura ejerce sobre la organización de la educación y, en suma, valorar la actuación desarrollada por personas como Vicki que, dejando atrás su entorno natal, se aventuran a trabajar en otros medios muy alejados, para acabar haciéndolos suyos. Recuerdo algunas conversaciones que me hicieron reflexionar sobre el sentido de la educación, como por ejemplo una sobre el lugar de la muerte en la cultura nepalí, que tenía su reflejo en la vida social y escolar, en la relación de los niños y jóvenes con las personas mayores y en las perspectivas vitales de unos y otros. Desde luego, el estilo de relaciones interpersonales que ello introducía es muy diferente al de nuestras sociedades occidentales, donde la muerte funciona como un tabú. Hablamos también del impacto que ejerce una sociedad de castas sobre las oportunidades educativas, así como las dificultades que entraña la voluntad de ofrecer una educación de calidad a los miembros de las castas inferiores. Y —¡cómo no!— hablamos de la educación de las niñas, de la formación en valores cívicos y de otros problemas candentes.

Como se puede imaginar el lector por estas últimas palabras, si bien aquellas conversaciones nos trasladaban a contextos diferentes, muchos de sus problemas eran en última instancia similares a los nuestros. Mientras preparábamos la LOE discutíamos en nuestro equipo acerca de las escuelas segregadas, de los mejores medios para asegurar la equidad escolar, del modelo de formación de ciudadanos y cuestiones similares, bien conocidas para el lector español. Obviamente, las preguntas que Vicki debía plantearse, así como las respuestas que se daba, eran distintas de las nuestras. Pero, no obstante, el fondo de la reflexión educativa era similar. Tanto ella como nosotros buscábamos las respuestas más adecuadas para hacer frente a los desafíos que nos planteamos. Los niños y niñas a los que educamos y nuestras sociedades estaban siempre presentes en nuestras conversaciones y en el trabajo de nuestro equipo.

Más adelante, cuando retomé el trabajo universitario, tuve la fortuna de encontrarme de nuevo con ella, ahora en la UNED. En nuestra universidad desarrollaba varias actividades formativas relacionadas con su pedagogía transformadora, con la misma ilusión y energía de siempre. Sinceramente, me alegré de poder continuar trabajando con Vicki, recibiendo su influjo positivo y aprendiendo otras muchas cosas a su lado. Vivir cerca de ella algunas experiencias traumáticas, como la reacción a los graves terremotos que sufrió Nepal en 2015, me enseñó mucho sobre la naturaleza humana y nuestra fragilidad radical, más allá del ensueño de omnipotencia en que a veces caemos.

Es para mí una satisfacción recibir ahora una invitación para prologar esta nueva edición del libro que recoge sus peripecias vitales y pedagógicas. Resulta refrescante volver a releer algunas páginas anteriores y ampliarlas con otras nuevas, relativas estas últimas a tiempos más recientes. El libro toma así un aspecto nuevo, acerca las cuestiones abordadas a tiempos más cercanos y complementa de manera admirable los capítulos que ya conocíamos sobre los inicios de aquella aventura. Estoy completamente seguro de que muchas personas pueden beneficiarse de la lectura de estas páginas. Personas mayores, o al menos de mi edad, reconocerán los sueños que han estado presentes en diversos momentos de nuestras vidas, así como las dificultades que han experimentado cuando han tenido que trasladarse a la práctica. Personas jóvenes, especialmente las implicadas o atraídas por las cuestiones educativas, recibirán una visión diferente a la habitual, que enriquecerá sus perspectivas y alimentará su reflexión. Y unas y otras no solo aprenderán y se beneficiarán de la lectura, sino que estoy seguro de que disfrutarán de ella. A fin de cuentas, ¿a quién puede dejar de atraerle esta exhibición de vitalidad y energía para desarrollar sus sueños más arraigados, aun a pesar de las inevitables y a veces fuertes dificultades? Eso es lo que el lector encontrará en este libro, cuya lectura espero le resultará tan reveladora como fue para mí.

Madrid, abril de 2018

Alejandro Tiana Ferrer

Primera Parte:

PRINCIPIO

Indignamente vive el que no vive para los demás.

Séneca

Aquí, en mi carpeta, están mis recuerdos. No sabría decir si es azul, verde o marrón; tal vez es gris, o acaso tuvo alguna vez un color vivo y brillante. Sus bordes están ajados, quebrados en las esquinas, y parece quejarse cada vez que la toco. Por eso la acaricio y deslizo mis dedos sobre ella, para darle la paz y el sosiego que, después de tantos años, merece. Yo la trato con delicadeza porque ella guarda mi vida. En su interior se acumulan hojas sueltas, notas que fueron imprescindibles un día o dos, recortes de prensa, algunas facturas, invitaciones de boda, papeles amarillentos que podrían desmenuzarse al menor roce, relatos que parecen extraídos de una novela imposible de Dickens en Nepal, diarios y fotografías que han ido palideciendo con los años… Mi carpeta de color indefinido vigila todos los recuerdos y no puedo menos que esbozar una sonrisa cuando la tengo frente a mí, como ahora. “¡Dios mío, Vicki! ¡Cuánto has vivido y cuántas cosas has visto! ¡Cuánto has aprendido, cuánto has reído y cuánto has llorado!”. Me nombro como si esa joven de pelo rizado y sonrisa confiada me fuera totalmente ajena, y como si todos estos años hubieran pasado como en un sueño.

Ahora que me dispongo a relatar mi vida, abro la carpeta no para guardar, sino para mostrar lo que contiene. Si hubiera tenido otra existencia, las anotaciones y recuerdos podrían haber estado ordenados, limpios y brillantes. Sin embargo, tienen polvo de Kathmandu, manchas de la eterna comida nepalí, con arroz y verduras; guardan el perfume a incienso y la nauseabunda fetidez de los ministerios y dependencias oficiales. Algunas frases están escritas mientras disfrutaba de las eternas horas de espera en un pasillo o en una sala; otros relatos hacen referencia a predicciones astrológicas de las que un día me burlé. Encuentro restos de kathas, algún dibujo infantil, pelos de yak, tarjetas de visita que me hicieron llorar y reír a un tiempo; en algún resquicio, en este maremágnum, hay un espacio de aire tan fino y helado que me recuerda que un día estuve en las laderas del Everest; hay rincones con olor a cabaña, a guardería infantil, a internado, a fábrica, a lluvia tropical, a flores y a ungüentos vomitivos.

Otras gentes tendrán sus propias carpetas. Esta es la mía

Capítulo I:

La peluquera y los lamas

El escorpión pensaba: “El mundo se divide en dos: los que tienen y los que no tienen”. Y, en medio del fuego, el escorpión atendía las predicciones del astrólogo.

—Durante la primera parte de tu vida sufrirás penurias y todo lo que obtengas será con tu sudor. Viajarás, como dice la tercera casa, y si te esfuerzas por mantener el equilibrio y la serenidad, alcanzarás la felicidad. Otras gentes se meterán en tu casa y te harán sufrir. Imaginarás que logras el amor, pero está escrito que nunca encontrarás el que deseas. Vigila tu cuerpo, porque ningún trabajo es excesivo para ti y no sabes que tus fuerzas también pueden fallarte. Elige con cuidado a tu esposo o te equivocarás. Tendrás sueños y ellos te señalarán el camino. Triunfarás en lo que emprendas, pero tendrás que trabajar hasta la extenuación.

—¡Bah! Tonterías. No creo en los astrólogos —afirmaba la niña.

—¡Ah, no sé! —decía Pepi, encogiéndose de hombros—. Eso es lo que dice esta revista.

Pepi era la propietaria de la peluquería y Vicki era el nombre de la niña que trabajaba en el establecimiento durante los fines de semana: los viernes, los sábados y los domingos.

Todo lo que pensaba era que otras niñas y otros niños estaban jugando en la calle y yo tenía que estar trabajando. Con nueve años, una niña apenas puede pensar en otra cosa que no sea jugar. Pero, al menos, tenía la conciencia clara de que el mundo de Ripoll estaba dividido en dos partes bien diferenciadas: los que podían y los que no podían. Yo pertenecía a los que no podían. No podía jugar, no podía estudiar, no podía disfrutar, no podía ser una niña como aquellas… tan arregladitas y tan guapas. ¡Me moría de ganas! ¿Por qué no podía estar en la calle? ¿Por qué tenía que estar una niña como yo trabajando en aquella peluquería donde no hacían más que hablar de cosas que yo no comprendía?

—Pepi: ¿A que no sabes cómo se distingue a una mujer virgen de una que no lo es?

—Por favor, señora, que está aquí la niña…

La mayoría de las veces no lo tenían en cuenta. No me importaba mucho, porque, a decir verdad, yo no sabía de qué hablaban.

Por casualidades del destino, o por culpa de aquellos horóscopos que leía Pepi en la peluquería, Vicki estaba destinada a una vida gris. Seguramente, el destino de muchos niños como yo no estaba escrito en los horóscopos, sino en los decretos y en las leyes. Nacer mujer, en Ripoll, en el seno de una familia humilde, en un país gobernado por un dictador y en un entorno propicio a la esclavitud infantil era suficiente para hacer una predicción bastante sencilla: estudiarás si te lo puedes permitir, trabajarás desde que tus manos puedan utilizar herramientas, te casarás, tendrás hijos, envejecerás y te irás al otro mundo. Eso es todo.

Mis abuelos maternos huyeron de Almería, donde la Guerra Civil los había despojado de todo o de casi todo. Cuando llegaron a Ripoll no tenían ningún lugar donde refugiarse, pero un alma caritativa hizo sacar a las bestias de una cuadra y les permitió guarecerse allí. La abuela María procedía de una familia acomodada de Vera, en Almería, y no estaba acostumbrada a trabajar. Tuvo que resignarse a permanecer en aquel establo durante algún tiempo. La dama almeriense no sabía freír un huevo, pero tuvo que aprender a buscar piojos, chinches y pulgas entre las mantas si quería dormir en paz. Llegaron a Cataluña cuando mi madre, Isabel, tenía solo tres años.

Como de la necesidad nace la habilidad, la abuela María de ojos azules guardó los elegantes vestidos y comenzó a trabajar. Su alegría de vivir y su energía arrolladora impidieron que aquella lastimosa situación acabara con ella y con toda la familia. Luchar o dejarse morir: esas eran las únicas cosas que podía hacer. Y decidió sacar a su familia adelante. Todo lo que he sabido de la yaya María no ha tenido otro sentido: lucha y esfuerzo.

La joven Isabel encontró marido: Amador Subirana. Teniendo en cuenta las circunstancias, se puede decir que en casa a veces las cosas iban regular, en otras ocasiones iban mal, y generalmente iban muy mal. De hecho, durante la dictadura y en los pueblos industriales como Ripoll, solo le iba bien a algunos.

Tuve la suerte de llegar el 29 de octubre de 1959 y crecí con la única perspectiva de la fábrica textil de Ripoll. Sin embargo, «para que no bigardeara por las calles», trabajaba en la peluquería de Pepi.

—Así te harás una mujer.

Aún me pregunto para qué quiere una niña hacerse una mujer.

Aquel ambiente cerrado y dirigido, seguramente, me hizo so- ñar más de lo recomendable, si es que soñar demasiado se puede considerar un defecto. La primera oportunidad de viajar me la proporcionó Macrina a los catorce años, cuando puso en mis manos un libro de Lobsang Rampa, El tercer ojo. Macrina y Miquelet eran mi segunda familia. En su casa encontraba lo que jamás veía en la calle, ni en el colegio, ni en la peluquería, ni siquiera en mi propio hogar. En casa de mis padrinos, había algo más: un interés por los libros, por el conocimiento, por la educación, por la sensibilidad… y ellos parecían ver en la joven Victoria algo más que una muchacha a la que no le gustaba estudiar. Tal vez serviría para otras cosas.

A los quince años, aquella Vicki abandonaba el instituto: la infancia había acabado. No había sido capaz de soportar el bup, estaba en la calle, sin perspectivas de futuro, sin trabajo y asumiendo que yo era de aquellos jóvenes que completaban las estadísticas del «fracaso escolar». Carne de fábrica textil.

Mi madre, mis abuelas y la mayoría de las mujeres obreras de aquella época eran el producto de la política franquista. La fábrica las marcó: ganaban un sueldo fijo y, a cambio, los empresarios, poderosamente aliados con el dictador, mantenían al rebaño en paz.

Leía los libros de Macrina y Miquelet, deambulaba por la casa, veía a un joven guapo y bueno, y llevaba las cuentas de la empresa de mi padre. Y lo único que imaginaba es que algún día podría abandonar el círculo, que podría escapar del ruido de la fábrica textil, que no tendría que soportar las conversaciones vacías de las mujeres en la peluquería. Los libros lo decían, había lugares lejanos donde las costumbres y los hombres eran distintos.

A los diecisiete años, decidí que la fábrica no podía ser lo único que viera en mi vida. Estaba harta y más que harta del ruido, de las conversaciones, de la nómina miserable a fin de mes. Y volví a los pupitres. Ya había hecho un curso de puericultura, pero inicié los estudios de Formación Profesional en la rama de Educación Infantil.

Abandoné definitivamente la fábrica y comencé a trabajar en el Jardín de Infancia Daina. Pero no era suficiente ya. Concluida mi formación profesional, ingresé en la mejor Facultad de Ciencias de la Educación, en la Universidad de Vic. Fueron años duros, durante los cuales tuve que superar no solo el desafío de estudiar y trabajar a un tiempo, sino poder sobreponerme al estigma franquista que los que no podían llevábamos en la frente. Los hijos de los ricos podían. Yo no tenía derecho, pero poco me ha importado en mi vida no tener ese derecho. Si es de justicia y si lo merezco, ¡claro que tengo derecho! Y como lo tuve yo, han de tenerlo todos los que tienen escrito en su frente que han nacido para ser esclavos.

Yo era también un producto de las injusticias de aquella sociedad española: explotación infantil, desigualdad, manipulación de la religión… Había pasado por encima de lo que mi mundo me tenía reservado, pero no podía evitar sentir rabia: “Has estado a punto de caer, Vicki. Simplemente… has tenido suerte”. Fuera suerte o no, muchos amigos y algunos conocidos no me perdonaron que hubiera roto las previsiones.

Y no ser como los demás, en un pueblo, resultaba bastante complicado. Las conversaciones no me interesaban, porque había acostumbrado mis ojos a la lectura, a buscar en la biblioteca de Macrina y Miquelet, a indagar en los periódicos y las revistas, y a planear mi propia vida. Las habladurías me hacían daño.

Roser Sebastián tenía un gimnasio. Era amiga mía. Elegante, distinguida, muy inteligente. A su lado, me sentía protegida; se enfrentaba a todos y daba la cara por mí si la cuestión era defender mi modo de pensar y mis aspiraciones.

—La malinterpretáis —decía.

Roser Sebastián era mayor que yo, pero me enseñó que tenía derecho a escoger mi propio destino.

Y mi destino estaba en todos aquellos libros que había leído. Desde la distancia, resulta curioso observar cómo una madura los objetivos apenas sin percatarse de ello y va tejiendo los pensamientos hasta darles una forma precisa. Aún me pregunto cómo se iría formando en mi cerebro la loca idea de viajar al Tíbet. ¿Dónde había encontrado la semilla y cómo había germinado en mi interior? Recuerdo perfectamente el libro de Lobsang Rampa, pero solo con mucha dificultad podría citar otros nombres y otras lecturas de aquella época. Aquella idea de viajar ¡al Tíbet! me obsesionaba y yo misma buscaba el alimento para que creciera en mí.

Leía todo lo que aparecía sobre el Tíbet: me interesaba su cultura, su religión, las fiestas, los lamas, las comidas de los tibetanos, sus vestidos. Si cerraba los ojos, creía poder dibujar cada detalle… como si hubiera estado allí. Si los abría, me asustaba sorprenderme a mí misma pensando en el viaje.

“Seguramente se trata de una enfermedad mental: estoy loca y por eso imagino estas cosas”, pensaba.

Cualquier psiquiatra hubiera diagnosticado una locura cierta. Viajar sola a oriente era un síntoma clarísimo. Al menos en el círculo de mis amistades y parientes, no era capaz de imaginar a una mujer que desease viajar sola y, menos aún, tan lejos. Pensar en la reacción de las personas que me rodeaban no hacía más que confirmar mi desequilibrio mental. ¿Qué dirían en el pueblo? ¿Y mis amigas? ¿Y las maestras del parvulario Daina? ¿Cómo podría explicar que durante todo aquel tiempo —nueve años— había ocultado tan descabellado pensamiento? ¿Y mi madre? ¿Qué diría mi madre si supiera que tengo la intención de viajar al Tíbet?

Finalmente, decidí que tenía que sacar aquel demonio fuera. Ocurriera lo que ocurriera.

—Me voy al Tíbet.

—————————————

Autor: Victoria Subirana. Título: Una maestra en Katmandú. Treinta años después. Editorial: Huso. Venta: Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: