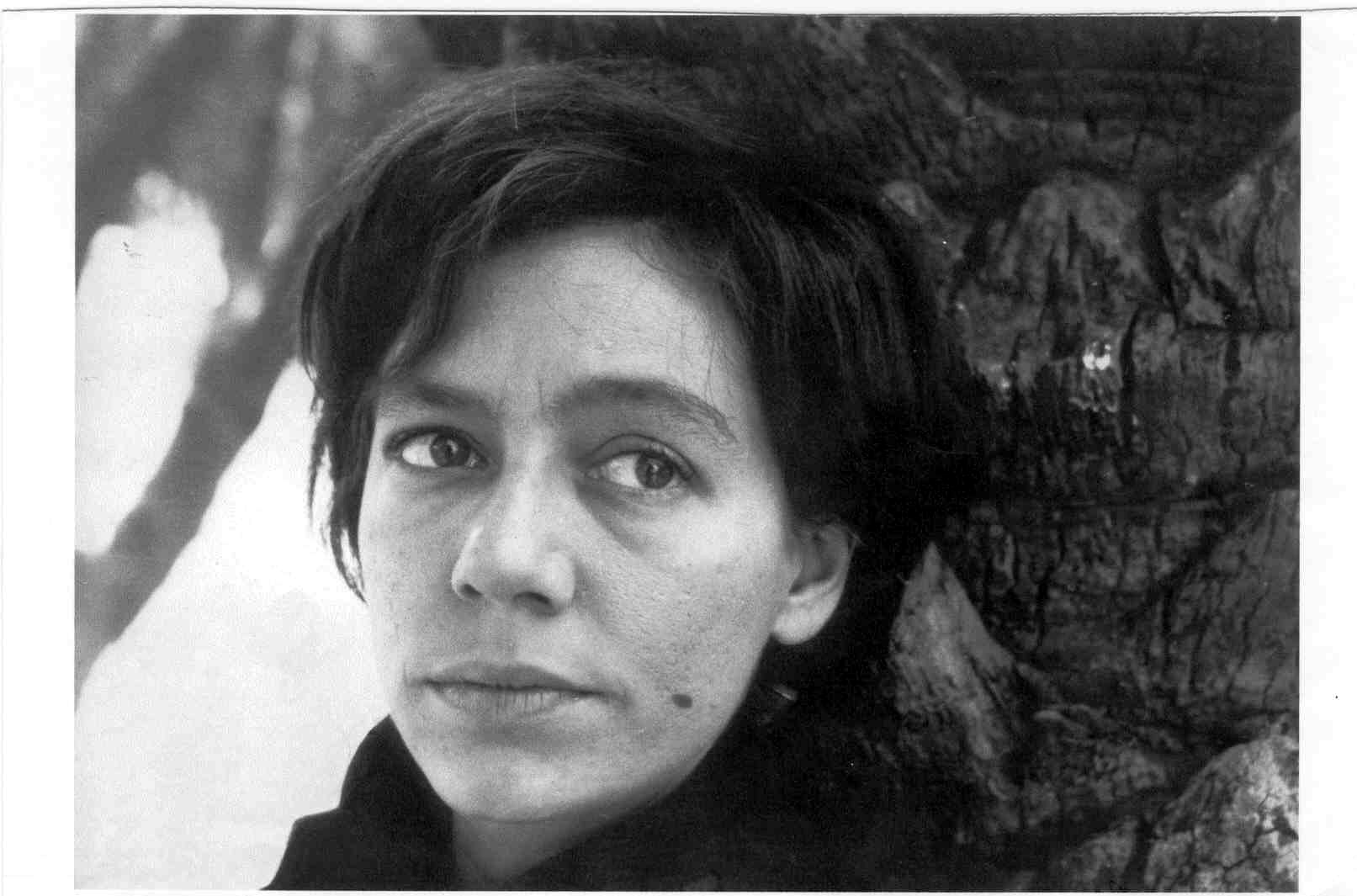

La editorial Lumen publica una antología que recoge los mejores textos en prosa de una de las autoras más influyentes de nuestro tiempo: Alejandra Pizarnik. Como dice Luna Miguel en el Prólogo de Luna Miguel: “Empeñarse en decir que esto no es poesía, ya lo verán, sería bastante discutible”. El Epílogo es de Gabriela Borrelli Azara.

En Zenda reproducimos el primer relato, “Juego tabú”, que aparece en Una traición mística (Lumen), de Alejandra Pizarnik.

***

Juego tabú

Ante todo una mancha roja, de un rojo débil pero no sombrío y ni siquiera opaco. La mancha configura un sombrero colorado que se inserta en el color arena húmeda del suelo compuesto por tres tablas de madera.

El desconocido dueño del sombrero podría ser un niño que, asomado a la ventana, está jugando con una máscara. Tampoco es improbable que alguien, otro niño, huyera del lugar a fin de no ver la escena de la ventana. En la fuga habría dejado caer su sombrero, y así, la mancha roja que está más acá de la ventana sería el sombrero de un ausente temeroso del recinto cuyo emblema es la conjunción de Eros y la muerte.

Las tablas de madera y la mancha roja relumbran en un primer plano desierto con señales de ausencia. Se trata, evidentemente, de un anuncio del otro y verdadero primer plano, o sea el interior visible por la ventana, en donde brilla una luz apenas suficiente para iluminar una escena signada por el ocultamiento más ambiguo. El corazón del espacio es, aquí, la ventana de una choza en ruinas.

La escena reúne cuatro personajes infantiles en un recinto diminuto delimitado por un marco oscuro. La pareja del fondo se entrega a juegos eróticos. El niño, tan borroso que aparece despojado de rasgos, apoya su hermosa mano cerca del pubis de su compañera, la que se encuemedio de un salto eróticamente ambiguo. También ella, pero más aún que el niño, carece de figura. Una toca blanca, semejante a la de una religiosa, le oculta la cara y los cabellos. Esa niña poco visible aunque nada misteriosa evoca cierta imagen de la muerte con velo blanco que llaman la velada.

Otro niño y otra niña hay delante de esa alegre pareja. El niño parece querer adherir a su cara una máscara que representa un rostro viril, adulto y muerto. La mano del niño, ocupada en fijar la máscara a su rostro, es innoble, y, en armonía con la máscara, algo muerta. El niño forcejea con la máscara con el visible fin de apropiarse del aspecto de un muerto o, lo que es igual, de la muerte. A la vez, su mano casi muerta atenúa la impresión de forcejeo violento. No, el niño no se estremece paroxísticamente para enmascararse de muerto; sólo quiere mantener la máscara fijada a su rostro. Pero también, y sobre todo, parece que su afán consiste en ver qué se ve a través de ella, como si los ojos ausentes de la máscara fueran de otro mundo. Y lo son, en efecto. Y más aún: las vacías órbitas negras son el primer rasgo de muerte que muestra esa trivial y aterrante máscara.

Al lado del pequeño enmascarado hay una niña entregada a una contemplación indefinible: mira el afuera como lo miraría un animal. Su carita es muy fea, se parece a la de una joven muerta. Dueña de una serenidad bestial, se muestra del todo indiferente a su vecinito.

Los cuatro niños emergen de una oscuridad densa, consistente, al extremo de creer posible cortar con un cuchillo tanta sombra.

La oscuridad no es negra. Color de sombra de una pared vieja y, a la vez, color inofensivo que acepta la invasión de colores de los cuatro minúsculos seres. El azul, el lila, el verde, el encarnado y el blanco dominan una oscuridad que reina para revelar los colores de los pequeños visitantes de la ruina.

La luz es originaria del lugar exterior que no cesa de mirar la niña de cara de animal luciente. La máscara de muerto brilla como un sol. Y no lejos, hay la extraña luz de la mancha roja que sería el sombrero de un presunto fugitivo.

Más que la luz, perturba la fusión de movimiento (los niños lascivos) y de quietud (el gesto paroxístico del niño de la máscara aparece como esculpido; la misma inmovilidad hay en los ojos de muñeca de su vecina). Los rasgos de la máscara son impasibles y tensos, como si integraran una escena de inmovilidad desmesurada. Los labios de la máscara son el signo distintivo de una sensualidad frenética e inútil. Cabe preguntarse para qué se manifiestan los furiosos deseos resumidos en esos labios, si lo más probable es que el niño emitirá gritos a través de ellos para asustar a sus compañeros.

Los labios de la máscara o la nariz descomunal o su color borra de vino son figuras insuficientes en comparación con los ojos, órbitas vacías, oquedades negras. Por ellos todo entra y cae en la ausencia. Por esos huecos negros, la máscara es idéntica a la del rostro de un muerto, el cual es idéntico al de una máscara. Y es ésta la máscara con la que un niño quiere cubrir, con ardor incomprensible, su cara viviente. No es que quiera ocultarse detrás de un rostro ajeno sino detrás de un rostro ocultado en sí mismo.

Tal vez el niño de la máscara ha visto a sus compañeros y no los aprobó, y decidió, por tanto, desaparecer y convertirse en el embozado, el velado, el larvado. Se disfrazó de demonio de la muerte. Sea por error, sea para adquirir poder. De cualquier forma, es una aterradora figura condenada a la soledad perpetua.

—————————————

Autora: Alejandra Pizarnik. Título: Una traición mística. Editorial: Lumen. Venta: Todos tus libros.

© Sara Facio.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: