Hay una belleza especial en los destellos plateados que arranca el sol en cada amanecer sobre las techumbres de caprichosa geometría de los pueblos de alta montaña. Pese al vaivén de los tiempos modernos, en los esquivos valles leridanos, colindantes con Francia y Aragón, aún persiste una cierta pátina atemporal. Sus días no son como los nuestros. Son lentos, se fraguan al ritmo que brotan las cosechas, o el bosque muda sus tonalidades con los cada vez más menguados cambios de estación. Esa belleza y pausa que cala en el alma inconsciente de quien contempla, olvidando el ruido de su mente, ha sido plasmada por muchos de nuestros más grandes literatos. Y yo, durante este verano tardío, he viajado acompañada por Camilo José Cela y su Viaje al Pirineo de Lérida.

La vida es un regalo que los dioses han hecho al hombre; se les olvidó exigirle que no la hipotecasen. El viajero piensa que la vida a contrapelo, la vida en las ciudades y los escalafones, es un pecado triste y aburrido, una atadura puesta por el diablo para mejor gobernar las almas prisioneras. […] Las quebradas del Pallars, los montes del Valle de Arán, las rumorosas algabas del Alto Ribagorza, todavía vieron pasar al viajero.

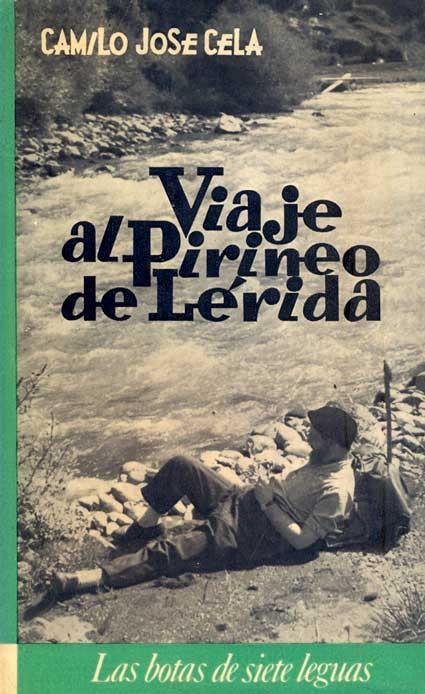

Mi ejemplar, que ya amarillea en sus márgenes, fue editado por Alfaguara en 1965. En él Cela describe minuciosamente todos los pueblos, historias y curiosidades del Pirineo ilerdense que el escritor —el viajero— quiso recorrer a pie. No lo hizo solo. Le acompañaban sus amigos Josep Maria Espinàs, que conocía por su trabajo en la editorial Destino, el doctor José Luis Barros y el suegro de Espinàs, Felipe Luján. En agosto de 1956 Espinàs y Cela acordaron realizar juntos este viaje a través del Pallars, el Valle de Arán y la Alta Ribagorza, aunque ninguno de los dos se cita en sus respectivos libros y tan solo aparecen en las dedicatorias —Al meu amic Josep Maria, quàquer barceloní, mestre en trotades de llop i home de bé—. El único compañero de viaje del que habla Cela es un perro que adoptó en el camino, al que decidió apodar Llir. Espinàs publicaría su Viatge al Pirineu de Lleida (Ed. Biblioteca Selecta) en 1957, y Cela lo hizo siete años después, en 1965.

Ante los ojos de don Camilo se abría un mundo rural único, colmado de una belleza indómita y añeja, de gentes sencillas y sabias.

El viajero se siente, todavía, amigo del lobo del monte, del pinzón que canta en la zarza, de la libélula que tiembla en el aire, del limaco que habita las sombras del manantial. Al viajero le sobrecoge la idea de poder sentar cabeza algún día y piensa que un vendedor de baratijas que va de pueblo en pueblo, un cómico de la legua, un mendigo, si hacen lo que quieren (y quizá la receta de la sabiduría sea no querer casi nada), son hombres más de admirar que un obispo o un subsecretario.

Con el fluir de los tiempos, estos valles se abrieron al turismo, pero en los años cincuenta, cuando Cela los recorrió —casi una década antes de sacar la primera edición de este magnífico libro que hoy me acompaña—, no existía la masificación, ni el deporte de aventura concebido como tal, ni la velocidad impuesta por los actuales medios de locomoción. Nuestro Nobel en ciernes conversa con posaderos, caminantes y pastores, recoge su alma y la convierte en palabras para que los lectores recibamos una nítida impresión de lo observado. A la celiana mirada no se le escapa detalle alguno y escruta con toda su mordaz ironía cuando en el camino se topa con cerrazones —no está para monsergas—, pero él cruza frontera siempre, alerta a las mentes despiertas que le acogen en el transcurso de su viaje. Lo mejor, en mi opinión, de esta obra son precisamente las geniales conversaciones que entabla con los lugareños por las posadas y hospederías dispersas en la ruta que discurre en bucle desde el bravo río Noguera Pallaresa, flanqueando el puerto de la Bonaigua hacia el territorio del Arán, para, finalmente, adentrarse por los enclaves del valle de Bohí.

En Ca la Duloras el viajero escucha a un señor muy sabio y sosegado que diserta de historia y de poesía. Por los pueblos de Cataluña, a veces, se encuentran esos raros hidalgos de civil y ponderada conciencia, de empaque tolerante y culto, un poco frío. Probablemente, son los últimos griegos de Pericles.

Por entonces, Cela ya había editado La familia de Pascual Duarte (Destino, 1942), Viaje a la Alcarria (Austral, 1948) y La colmena (Emecé editores, 1951), y es fácil identificar el tinte tremendista y el estilo de las tres magnas obras en este sencillo pero profundo relato de viajes. Don Camilo percibe el detalle, lo amargo y gozoso de cada encuentro, sabe ver y elegir a las personas con las que parase a conversar. Detecta lo que hay de genuino en cada una de ellas, para luego volver a posar la mirada sobre sí mismo, degustar un exquisito yantar —siempre fue muy exigente en eso— y dejar reposar esas piernas —alas del corazón— que le están regalando este transitar. Cela pone, además, especial atención al origen de las palabras en lengua catalana, que maneja con formidable soltura.

Las lenguas no mueren como el animal, por causas inmediatamente fisiológicas, ni como el hombre, por razones morales o políticas, sino que se transforman —igual que las nubes cambian su silueta— por sinrazones poéticamente imprevisibles. El amor que el viajero siente por el castellano no sólo es compatible con el respeto que le producen el catalán y cualquier otra lengua, sino que, en cierto modo, hasta es condicionado por la evidencia de esas mismas lenguas y por el reconocimiento que pregona de su realidad, gloriosa siempre y, a las veces, heroica.

Cela peregrinó por todos los pequeños pueblos que motean el paisaje, algunos alzando las afiladas torres de sus iglesias románicas como si quisieran perforar el mismísimo cielo. Leyendas y fábulas de hechicería, de caseríos arrasados por la peste, historias de crucifijos milagrosos, de cruentas batallas medievales… Al tiempo que leo me siento como si yo también viajara a ese pasado, que esta literatura sin fronteras ha sublimado. Un ejemplo magnífico de cómo abrir la mente al conocimiento es el mejor antídoto contra nacionalismos rancios y paletos, algo absolutamente recomendable en estos zafios tiempos.

El viajero, para decir lo que dice, parte del supuesto de que en España, país de múltiples susceptibilidades a flor de piel, no es saludable sembrar la susceptibilidad. El viajero se proclama patriota y se declara no nacionalista.

Este libro es un compañero de viaje de diálogo silencioso. De esos que apetece abrir, sintiendo el crepitar de las páginas en los viejos salones de las fondas que todavía resisten el paso de los años, sintiéndote abrigado mientras la noche despierta al bosque donde hoy campan libres varias decenas de osos pardos.

La lectura incita a recorrer esos escenarios. Háganlo, antes de que la trasformación irremediable del paisaje y de sus costumbres, alteradas por la nueva era climática sin precedentes de la que somos a la vez testigos y protagonistas, acabe con los últimos glaciares, arroyos y lagunas, y que esta patria de montañeses, urogallos y sarrios no sea más que un vago recuerdo. Vayan de la mano de Cela, o de Espinàs. Sientan el aire puro, el aroma a madera húmeda de los viejos pajares, perciban las fiestas de la luz refractada sobre pétreas obras geológicas y humanas, joyas que son reservas de la biosfera y patrimonio de la Humanidad. Este rincón pirenaico sigue siendo hermoso aun en su lecho de lenta agonía: preséntenle sus respetos.

El viajero, de niño, oyó decir que el paraíso tenía una puerta de árboles corpulentos, frondosos y susurradores, en los que silbaba el mirlo, se peinaba la luna y dormía el ángel de la guarda de los más tiernos y sentimentales vagabundos. A la vida la empuja una extraña fuerza que no sabe leer ni escribir, ni falta que le hace; la vida se defiende como puede y por ahora —y a pesar de las muertes— sigue triunfando de la muerte.

-

Relaciones abiertas en ciudad-kermés

/abril 02, 2025/La próxima vez que te vea, te mato (Anagrama, 2025) es la última obra de Paulina Flores, y que mucho tiene que ver con el encuentro y vida en Barcelona a partir del referido máster. La novela, con sus veintiún capítulos —cada uno con su título— tiene una estructura circular: empieza y termina con la misma escena en el metro de Barcelona: Javiera debe consolar a un afligido hombre mayor que llora. Antonio se ha quedado solo: “Que alguien llorara con tal congoja y delante de tanta gente desahogó un poquito el vertedero cínico de mi corazón”. Ella, en ese…

-

El lugar de un hombre, de Ramón J. Sender

/abril 02, 2025/En 1939, Ramón J. Sender publicó en México una novela inspirada en el conocido como “crimen de Cuenca”. Veinte años después, sacó una nueva versión, llena de modificaciones, que ha servido de base para esta nueva edición de Contraseña. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de El lugar de un hombre (Contraseña), de Ramón J. Sender. *** CAPÍTULO PRIMERO LA CASUALIDAD DORMIDA. EL “SASO” «cu-cut», «cu-cut» el dos de mayo Santa Cruz. En esa fecha eran las fiestas. Mi pueblo tenía cinco mil habitantes. En el centro, donde vivíamos nosotros, había edificios de dos y hasta de tres plantas. A…

-

Zenda recomienda: Lugares, de Georges Perec

/abril 02, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “Un reto. Una exploración. Un juego. Una locura. Una pirueta sin red. Perec en estado puro. El 7 de julio de 1969, Perec le escribió una carta a Maurice Nadeau para ponerle al día de sus proyectos y le explicó un plan tan bello como ambicioso, en el que preveía «un vasto conjunto autobiográfico que se articula en cuatro libros, y cuya realización me exigirá al menos doce años; no doy esta cifra al azar: se corresponde con el tiempo necesario para la redacción del último de esos cuatro libros, que delimita…

-

4 poemas de William Carlos Williams

/abril 02, 2025/*** Poema de Jersey paisaje de árboles de invierno y delante un árbol en primer plano donde junto a la nieve recién caída yacen seis troncos listos para el fuego *** Solo para decir Que me comí las ciruelas que estaban en la nevera y que tal vez guardabas para el desayuno Perdóname estaban deliciosas tan dulces y tan frías *** Retrato proletario Una mujer joven alta sin sombrero y en delantal Detenida en la calle con el pelo hacia atrás La punta del pie enfundada en su media rozando la acera Y el zapato en la mano. Examina atenta…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: