Tenía maneras de flapper, poses de modelo de Condé Nast y fortaleza de divina Parthenos. Se llamaba Elizabeth Smart y había nacido para la eternidad. Lo que no podía saber es que la conseguiría de la manera más compleja: amando.

Con 24 años quedó seducida por la obra de un poeta contemporáneo y decidió enamorarse también del hombre. Viajó a buscarlo con la determinación inocente de una niña mimada y lo encontró, aunque no como ella hubiese deseado. George Barker estaba casado y jamás abandonaría a su mujer. Aun así, vivieron una pasión de esas que hacen sentir a los protagonistas únicos, superiores al resto de los mortales de tan intensa, tan clandestina, tan egoísta, tan febril. Se amaban como almas que llevara el diablo, pues no sabían entender el mundo sin su carne; la Naturaleza los explicaba; sus cuerpos desnudos enlazados durante horas o días organizaban las geometrías del caos. Luego en la separación se herían, torpes, con dentelladas de lobos moribundos. Era su naturaleza y tuvieron que aprender a batirse sin fin como duelistas errantes lamiéndose, a solas cada vez, las heridas.

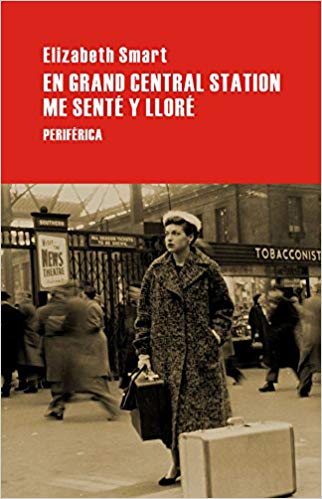

Ella regaló al poeta toda su resplandeciente juventud, tres hijos bastardos, y una singular declaración de amor en algo menos de 150 páginas que tal vez él nunca mereció. A cambio, esta mujer pasó a la Historia de la Literatura gracias a aquella hermosa, críptica, extraña carta de amor escrita en 1945, justo en mitad de la herida ya infectada de desilusión: En Grand Central Station me senté y lloré (edit. Periférica).

En el libro la escritora se permite la metamorfosis para poder narrar con distancia y eficacia la cicatriz sin estridencias, la pasión sin tópicos. Ella es el Cantar de los Cantares y es Homero; es Shakespeare, Rilke y Milton y es Blake, Tennyson y Auden. Es todos menos Barker, el poeta al que tanto amó. Pero por encima de todos ellos es una mujer sola mirándose desde fuera; construyendo para sí misma una nueva versión de su vida triste, embellecida en la literatura a golpe de ambages de lo que resultaría un relato universal detenido en el tiempo. Tal vez por eso, 73 años después podría leerse así.

Hay vidas que eligen ser vividas en un momento dado desde la raíz segura de la tierra. Un amor tranquilo, un trabajo estable, un hombre como referencia, una mujer como trinchera, una casa como preparación de la vejez y el hijo como compensación del fracaso, del amor desgastado, de la compañía como inercia útil. Las conversaciones de política y lecturas, los paseos por la sombra del jardín, el jadeo fiel de un par de buenos perros, las cenas de los viernes, el cine de los sábados, las eventuales barbacoas de los domingos y la certeza de los recursos convierten cualquier relación humana en una dulce estrategia de ocaso de un ciclo, con deudas saldadas y final, a la sombra de una biblioteca, razonablemente feliz.

Dormir junto al hombre que proporciona esa leal seguridad o junto a la mujer que encaja con aparente e ilimitada comprensión las necesidades del varón es tal vez el sueño de cualquier ser humano. Parece la recompensa justa al sufrimiento, la infidelidad, la desilusión, la temida soledad, la vejez.

Las guardianas de esas trincheras han dedicado toda una vida a esperar que finalmente el guerrero regrese y no están dispuestas a renunciar a su triunfo, compuesto por una sabia aleación de cotidiana comodidad, inyección de remordimientos y recuerdo subliminal de los compromisos adquiridos. A su vez, el héroe que regresa tampoco está dispuesto a permitirse ni siquiera un atisbo de la angustia tennysoniana de añorar dolorosamente la juventud aventurera, negándose a rumiar hasta el día de su muerte la idea de regresar de nuevo a los amigos, las mujeres y el mar. Un acuerdo tácito sirvió para redactar el texto y el paso de los días selló el contrato entre ambos. Gélida como una desilusión e incuestionable como el egoísmo humano, esta unión era indestructible. Ni el amor más profundo, sincero, duradero, necesario y cálido que el héroe encontró a la sombra de las secuoyas (cuando ya era demasiado tarde para cambiar), había sido capaz de fundir esos lazos de hielo. Por eso la dulce Elizabeth, que durante los años de su juventud lo fue todo para él al otro lado de las murallas de aquella trinchera, un buen día decidió morir o desaparecer.

Fue desconcertantemente fácil para ella, pues era mucha la pasión pero escaso el compromiso; así, sólo tuvo que cortar el débil filamento del ovillo que aún sostenía y que servía para que el héroe (siempre con mil frentes abiertos) no olvidara el camino hasta su centro. Con la inútil esfera de hilo en la mano pensó que, tal vez, aquel hombre terminara añorándola tanto que, renunciando a todo, no quisiera sino vivir en una torre abandonada, dedicando el resto de sus días a inmortalizar en forma de poemas lo que juntos habían sido. Pero no ocurrió así.

Gérard Dicks Pellerin

El tiempo pasaba ahora tan rápido que el lujoso castillo doméstico no resultaba suficiente para suavizar sus estragos, y la espada pesaba ya demasiado como para blandirla ante jóvenes enemigos, así que el poeta decidió utilizar, como último recurso, el arma más poderosa que poseía: su imaginación. Había resuelto (al principio por accidente, luego con absoluta deliberación) envejecer en el interior de un relato literario. Un lugar elegante, cotidiano, intangible, moldeable. Eligió a Somerset Maugham. De todas las formas posibles, le parecía que esa era la que encajaba con el principio de estética como ética que tanto había defendido en sus poemas y en su vida, y se puso manos a la obra invistiendo, de paso, a su legítima esposa (que al fin y al cabo era su compañera de infidelidades y jardín, de conversación, de vejez y de todo) con esa misma iconografía imaginaria, convirtiéndola en parte del paisaje que más se adecuaba a su plan. No se daba cuenta (apenas podía verlo estando, como siempre, protegido por una gruesa costra de imaginación e irrealidad a la que solía llamar trabajo) que esa magnífica idea no hacía sino agrandar aún más la brecha que lo separaba de su joven Elizabeth, quien no encajaba sencillamente porque no estaba previsto un hueco para ella en ese cuento somersetiano.

El hilo cortado permanecía fláccido en el suelo como la línea roja de una vida que acaba de cercenar la Parca y ella entonces lo vio con claridad: Un día no lejano su admirado poeta, su Dios curtido en mil batallas, se sentaría apoyado en su bastón, bajo la sombra del ala de un exclusivo Panamá recordando, tal vez, lo feliz que había sido y que fue capaz de hacerle, sonriendo sin atisbos de más remordimientos que los exclusivamente necesarios, junto a una digna anciana de negro Armani mirando, bajo el excesivo arco neorrománico de la balaustrada, cómo su nieto jugaba al ajedrez en aquel jardín somersetiano.

Y tal vez al mismo tiempo, al otro lado del mundo, ella también podía imaginar perfectamente a otra, diferente, anciana Elizabeth Smart que lo había dado todo por la idea absurda de haber amado a un verdadero héroe, abrir, terriblemente cansada, la caja donde aún conservaba, junto a una maraña de papeles, baratijas y recuerdos, aquel ovillo inútil mientras sentía que ambas morían boqueando como esos peces de Mont Saint-Michel cuando baja, sin previo aviso, la marea.

El resto es historia. Elizabeth Smart envejeció junto a sus tres hijos ilegítimos envuelta en la desesperación tranquila de saber que había construido una mentira a la medida de sus sueños. Su libro de amor singular, En Grand Central Station me senté y lloré, había circulado mientras tanto por Nueva York y Londres como libro de culto. Fue republicado en 1966 con gran éxito de crítica. Ese año Elizabeth se retiró a una casa de campo en Suffolk, donde escribió la mayor parte de su obra, publicada póstumamente. Escribió mucho, amó desordenadamente, fumó demasiado, como queriendo recuperar el tiempo perdido. Smart regresó a Canadá para una breve estancia, de 1982 a 1983, como escritora-residente en la Universidad de Alberta. Posteriormente pasaría un año becada en Toronto antes de regresar a Londres, donde moriría, como no podía ser de otra manera, de un ataque inevitable al corazón.

-

El vuelo y el mar

/abril 01, 2025/Cuando Trochet enuncia lo que importa habla de «la fuerza disruptiva que puede tener cualquier tormento, y la dinámica reconstructiva de tener un plan. La ansiedad es un veneno, incluso para las personas más optimistas; a menudo, el remedio reside en nuestra fragilidad». A partir de ahí comienza la redacción de este libro de viajes, apuntando, a lo largo de muchas páginas, cómo prender el fuego de la voluntad para mantener luego viva la llama. Nos va dictando patologías mientras nos va convenciendo de que son obstáculos de dimensiones humanas, y por tanto salvables. Alguien hablará de resiliencia, cuando a…

-

Loas literarias a un catálogo espectacular

/abril 01, 2025/El libro entremezcla el género de la memoria con el de la entrevista. Entre los autores memorados y memorables se encuentran los clásicos contemporáneos: Borges, Semprún, Cortázar, Caballero Bonald, García Márquez y Vargas Llosa. La lista es más larga, y todos tienen en común (salvo Mario) haber fallecido. La impactante ilustración de cubierta a cargo de Fernando Vicente se encarga de mostrarnos sus retratos en blanco y negro, no así los coloridos autores vivos a los que Juan Cruz entrevista en este volumen: Luis Landero, Bárbara Blasco, Javier Cercas, Eduardo Mendicutti, Antonio Orejudo, Cristina Fernández Cubas, Leonardo Padura, Rafael Reig…

-

Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón

/abril 01, 2025/La historia de América ha fascinado siempre. Puede ser por su enormidad o su variada riqueza, por las muchas aventuras y desventuras allí sucedidas, o por esa lejanía tan teñida de familiaridad. Ocupados a menudo en estériles disputas por el pasado, hemos descuidado algo más importante: la tersa belleza de las primeras crónicas. Si buscamos bien en ellas quizás podamos encontrar algunas claves para entender América, y también España, pues por entonces no estaba muy claro dónde empezaba una y acababa la otra. Zenda adelanta la introducción a Cinco crónicas americanas, de Manuel Burón (Ladera Norte). *** INTRODUCCIÓN Algo similar se podría responder…

-

Maruja Mallo o el desafío al olvido

/abril 01, 2025/Esta narrativa híbrida parte de hechos biográficos y anécdotas atestiguadas sobre la pintora, ficcionados e hilvanados para esbozarnos un retrato que, si bien no es exhaustivo, posibilita acercarnos a su figura y obra. Porque, sin duda, uno de los mayores aciertos de esta novela es la conexión entre su quehacer artístico —pinturas, escenografías, ilustraciones, cerámica— y sus experiencias, de tal modo que ambas se interconexionan y justifican. La inclusión en la narrativa de pasajes más técnicos, incluso partes de conferencias y artículos donde la propia Maruja Mallo da cuenta de su evolución y perspectiva, o explica el origen e influencias…

Excelente, doña María José.