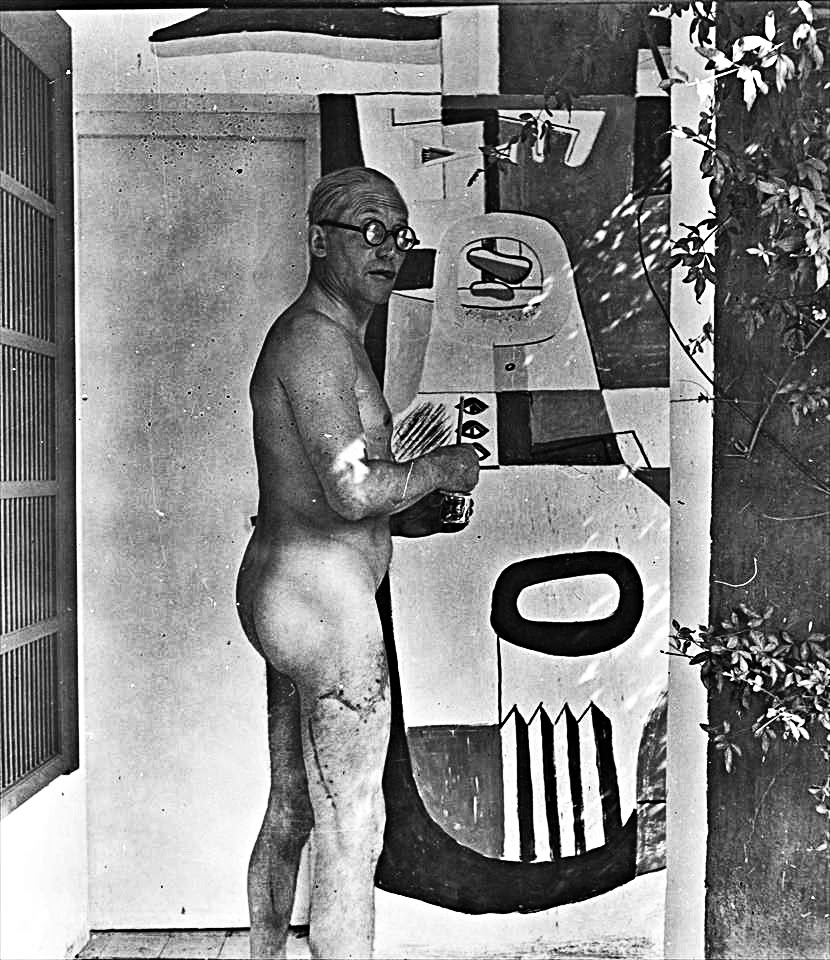

La mañana amanecía limpia, etérea, blanca, sostenida sobre finas columnas de luz, como si alguien la hubiese construido siguiendo los planos de Villa Saboya. Dios imitaba al arquitecto, pensó ella. Le gustaba despertar así, casi perezosa después de una noche de sexo, con una taza de café hirviendo entre las manos, bajo aquel porche que volaba sobre la bahía de Montecarlo, mirando a su hombre pintar desnudo. Ángulos rectos para cambiar el mundo; el Modulor como medida esencial de lo humano, un Renacimiento racional; un nuevo Da Vinci ordenando el caos divino.

¿Su hombre, había dicho? No; más bien un desconocido que había creído hacer suyo durante algunas semanas de sexo en Villa E1027.

Él parecía haberse olvidado de la mujer. Concentrado, trazaba gruesas líneas de pensamiento cubista sobre el lienzo. Los grandes hombres solo nos pertenecen a trozos, pensaba ella; hay que arrancarles el pensamiento a dentelladas; hacerles olvidar su misión vital abriendo las piernas; disfrutarlos profundamente en el vientre y sobre la piel mientras duran las horas de deseo, mientras los besos de hembra liberan sus pensamientos convirtiendo en algo seductor y misterioso el coño, los senos, la carne desnuda, para que su cabeza, ocupada en cambiar el mundo o intentarlo, olvide todo y quiera seguir, con la carne dura, excitada, el ritmo de las caderas de la mujer que en ese momento se le ofrece.

Se pierde en la noche de los tiempos la diferencia entre el deseo del hombre y el de la mujer; ellas eligen con intuición secular el falo magnífico que les hará olvidar el riesgo del parto, disfrutándolo al enlazar su deseo con el deseo del cuerpo al que se entregan lubricadas para que todo sea más sencillo, facilitando el camino del semen que las fecundará antes de que se acabe su juventud fértil. Ellos, por el contrario, han sido creados con la capacidad vital de engendrar, y se debilitan bajo el fuego que les impulsa a cumplir repetidamente con su instinto, puesto al servicio egoísta de la continuidad de la especie. Nada hay de racional en todo esto, piensa la chica tumbada sobre la rígida ondulación prefabricada de la chaise longue; somos, o creemos serlo desde hace milenios, seres organizados en un pensamiento complejo, superior al de las otras especies, inventores magníficos de la geometría, la filosofía, la física, la lógica, y eso nos hace vivir empeñados en amar como si fuésemos arquitectos racionalistas, construyendo afectos ordenados y concretos como ángulos rectos. Afortunadamente hay hombres singulares que en ocasiones experimentan la seducción del caos en el sexo y enamoran, con su osadía, a mujeres que saben mirar y que, sin dudarlo, matarían o morirían por esos mismos hombres que, en el amanecer del último día, recuerdan que adquirieron un compromiso y regresan, con la maleta perfectamente empaquetada, al hogar.

La muchacha sonríe para sí tumbada en la butaca LC4 apurando un café que ahora le sabe amargo. Lo imagina, después de estos días clandestinos de carne bajo el sol de la Costa azul, de vuelta al número 24 de la Rue Nungesser-et-Coli de París, entrando triunfal en su vida ordenada de “señor y señora separados en dos espacios unidos por una comunicación con un punto de encuentro en el centro”, comprobando en el espejo cubista de la entrada, antes del abrazo impecable a su esposa, que no hay ningún cabello de mujer joven en el hombro de la chaqueta.

Casas como máquinas elegantes para habitar vidas de madurez, trabajo y éxito. Sin embargo, me traes hasta aquí, al pie de los Alpes Marítimos, donde la naturaleza salvaje y mi coño enamorado te recuerdan que tu obsesivo y perfecto ángulo recto no existe.

Ella levanta la cabeza de la taza y lo mira desnudo pintar, concentrado, ajeno a todo, y no puede evitar sentir un chorro caliente de deseo que le sube, eufórico, hasta la garganta, ahogando la tristeza, admirada o abrumada por todo lo que él es: en apariencia un ser humano como los demás, con sus contradicciones y sus egoísmos, para ella una deidad pagana en la plenitud de un cuerpo de hombre forjado durante milenos en las orillas del Mediterráneo, bronceado y firme, los brazos y piernas endurecidos de nadar cada día contra el oleaje en la playa de Roquebrune. Y esa cicatriz. Dios, cómo ama la enorme cicatriz de la pierna que tanto ha besado, siguiendo con la lengua la forma del trazado, similar al de un río visto desde el cielo, como un recordatorio de su famosa Ley del Meandro tatuada en la piel.

—No entiendo por qué te gusta tanto este lugar desordenado —le dice para no mostrar tan descaradamente el deseo desaforado que le ha humedecido el coño.

—Porque aquí, pequeña mía, se ensancha el silencio. En París no puedo pensar, rodeado de tanta arquitectura antigua. La fusión de los metales y la alquimia que nos salvará se entiende mejor en mitad de la naturaleza. ¿Por qué sigues ahí tumbada, mirándome mientras pinto? ¿No te aburres?

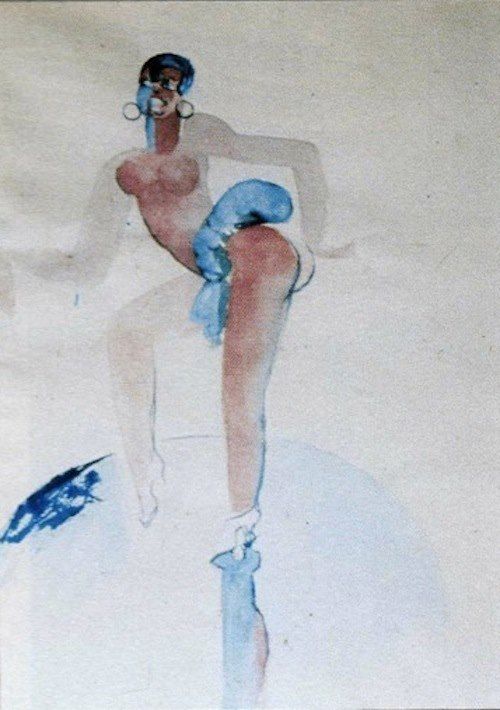

—Me gusta mirarte desnudo. Me fascina tu cuerpo. Me gustas ahora mucho más que cuando eras un jovencito musculoso y flaco que soñaba con cambiar el perfil parisien de Buenos Aires por otro más neoyorkino, o miraba Brasil desde el cielo imaginando una nueva ciudad curva y monumental como un corcovado de hormigón. Aquel solo era un tímido y joven cuervo de plumas brillantes y negras, como la piel desnuda y sudorosa de Josephine Baker.

El hombre se volvió despacio a mirarla, con un arranque de sonrisa en los ojos, el pincel suspendido en el aire azul de Cap Martin. Ella levantó la cámara y le hizo una fotografía.

A esa mujer la pintaste desnuda muchas veces, aunque la desnudez de la Baker no era precisamente un secreto para nadie. Eres un hombre singular: te obsesiona el orden en tu arquitectura y lo exiges en mis diseños, pero lo que realmente amas, lo que deseas poseer por encima de todo, es el caos imprevisible del mar y de algunas mujeres.

El hombre desnudo, sonriendo un poco más, limpió con delicadeza el pincel, se quitó sus anteojos de concha, y se acercó a la joven.

—Eres una alumna aventajada, siempre lo has sido, —le dijo, inclinándose—. Por eso trabajas en mi estudio, y por eso deseo tanto tu coño.

La besó con dulzura, acariciando sus pechos desnudos, bajando lentamente por la curva de las caderas como si trazara su perfil con un pincel. Se detuvo a acariciar el coño, pero al comprobar que estaba mojado, metió los dedos en la vagina moviéndolos con pericia hasta que notó salir de la garganta, por entre los besos, un gemido de placer. Entonces, acercó el miembro duro, excitado, a su boca, clavándolo profundamente en la garganta, casi con violencia. Luego la levantó de aquel sillón racionalista y tubular y la tumbó en el suelo. Ella lo miraba deslumbrada por el sol de la mañana, deshecha de deseo y excitada por las embestidas de aquel cuerpo de gladiador sobre las baldosas calientes de la terraza.

—¿Sabes por qué le gustas tantísimo a este viejo cuervo, pequeña mía? —le dijo él, de pronto—. Porque tu naturaleza es salvaje y oscura, pero no como la de la Baker sino mucho más peligrosa; tú eres misteriosa y cambiante, silenciosa y solitaria, como los objetos que el mar deposita en las playas de Cap Martin; conchas, guijarros, maderas, cristales con formas caprichosas; esas “cosas martirizadas por los elementos” que tanto me gusta fotografiar. Y eres también mi playa y el mar donde un día moriré. Eres la única salvación para no envejecer sentado junto a mi vida, sino dentro de ella. Y no hay racionalismo posible que sea más concreto que esa verdad. Ven aquí, mujer.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: