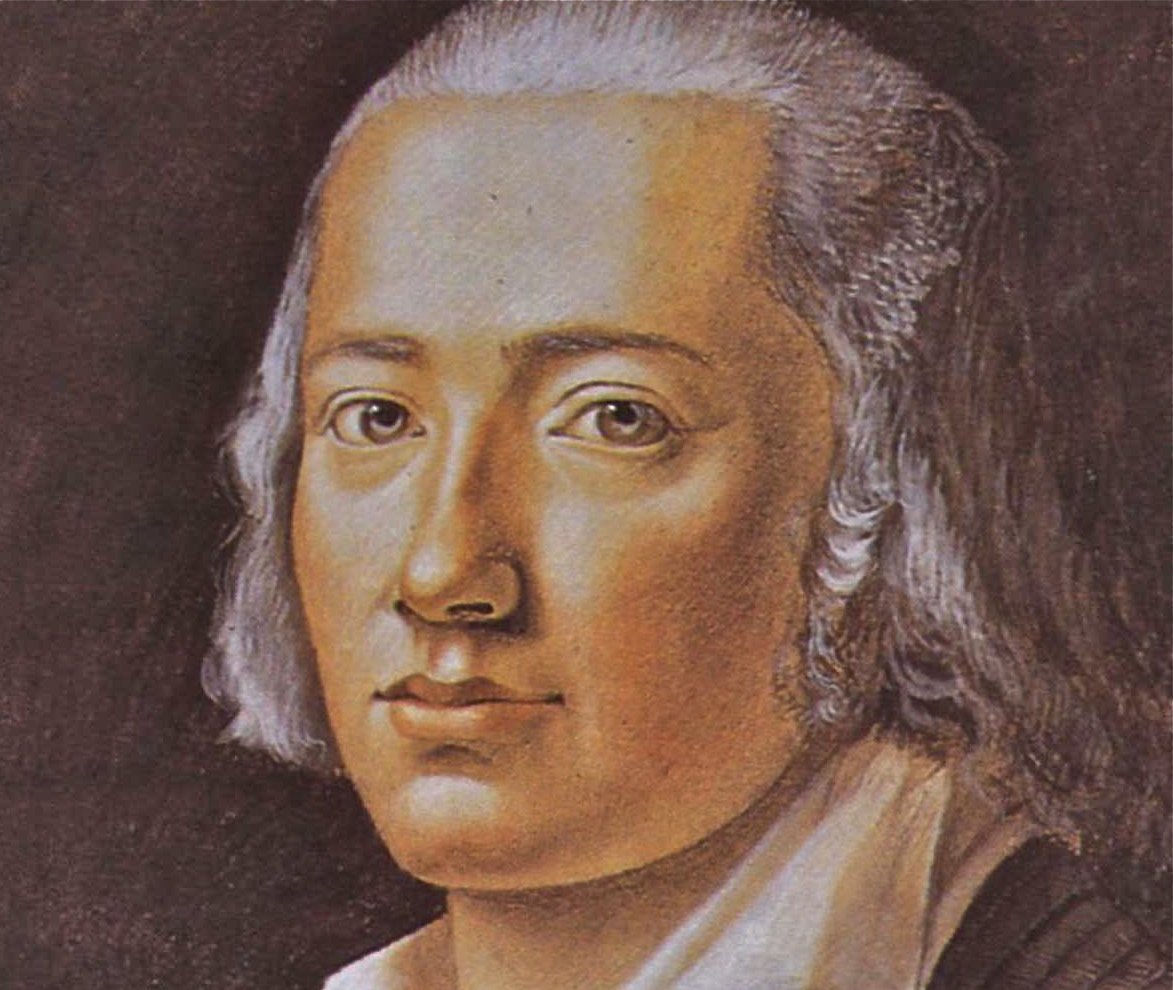

Es una luz imposible. Los cielos se parten por la mitad, se deshacen todas las nubes, asciende la lluvia a esconderse en los confines del universo. El mundo se cubre de una blancura sagrada, y de un lugar desconocido desciende el amor, el inalcanzable punto sin retorno de las almas; la divinidad más elevada que jamás haya habitado el mundo terrestre. Cubre la tierra seca con su semilla fértil, conquista los países solitarios y los puebla de días nuevos; regala a mi espíritu un hogar de carne y hueso, dibuja la espléndida curvatura de tus labios que se acercan a los míos, desplazados al compás de una música celestial. Y elige el planeta a su cantor de gala, a la voz germana de los palacios y los ríos puros. Canta para nosotros Friedrich Hölderlin, el poeta inalcanzable. “Jóvenes torrentes intempestuosos se detuvieron, / como mi corazón, mudos de temerosa delicia. / Hasta los Bóreas atrevidos se aplacaron, / y la tierra se hizo templo“.

Los dos nos balanceamos por la vida, con el grácil movimiento de las figuras etéreas, confundidos con el viento, con el suave mecerse de los campos de trigo, escondidos bajo el oleaje acompasado de los mares que nos bañan. “Largo tiempo muerto y en su hondura cerrado, / saluda mi corazón al bello mundo“. Se encienden las células de mi cuerpo como activadas por el despertar de los tiempos, y atisbo a lo lejos el mundo pasado, el grisáceo manto que cubre mis recuerdos, “pero nosotros pasamos por la tierra unidos como / cisnes que contentos se aman cuando reposan junto al lago“; ocurre la cosa sencilla de que “tu nombre da esplendor a mi canto” y, envidiosos, “también los peces ascienden y aletean ansiosos / sobre la luciente piel del río, como si quisieran / saltar hacia ti desde la cuna; y a los nobles animales de la tierra / les salen alas cuando el poderoso anhelo / del amor secreto los impulsa y eleva hacia ti”.

Desprende tu figura una calidez que es la caricia incendiaria del tiempo, y me observo minúsculo porque a mí “me crió la melodía / del bosque susurrante, / y aprendí a querer / entre las flores“. Pero no fuiste sino tú quien me concedió la entrada a esta existencia que ahora imploro se prolongue, que ruego a los Dioses se extienda hacia lo eterno. “Tú, que cuando me venía abajo en la encrucijada / me mostrabas consoladora una mayor belleza, / tú, que me enseñaste con quieto entusiasmo a ver / lo grande“. Atento al resplandor de una vida en perpetuo nacimiento, de un aliento que emana martilleando el calendario, fijándolo en una fecha que no existo; Hölderlin me mira y canta, sereno: “Nunca jamás la olvidará; / pues antes perecerá la morada, / y la ley, y se volverá intemperie / el día de los hombres”.

Y despierto en días limpios, en amaneceres sin horizonte que acaparan el cielo y también la tierra, y le pregunto a las danzarinas hojas de los árboles: “¿No está mi venturoso corazón lleno de una vida más bella / desde que amo?“; y reto a los habitantes sepulcrales de los infiernos ardientes, y les digo que “ya pueden rabiar todas las indómitas / fuerzas demoníacas, el amor ama”. Ellas me responden, taciturnas, viejas y olvidadas: recréate, mortal, en tu temporal ilusión. “Mas no puedo creer, con todo, / que mueras mientras ames“. Se introduce, sin embargo, un hilo amargo en mis entrañas que padecen; me escondo por primera vez, temo a la muerte. Friedrich Hölderlin sigue sentado, con su mirada fijada en mi amor que comienza a quebrarse, que trata de convencerse a sí mismo diciendo: “Habré vivido / una vez como los dioses, y más no necesito“.

“¿Palpitan los corazones y, con todo, se retienen las palabras?” Algo en la distancia ínfima que nos separa se torna irreconciliable, y juega entonces el mundo terrenal su carta corrupta. “Transcríbelo por triplicado / y, con todo, seguirá indecible, / tal como es, inocente“. Me escondo con el verbo escondido en mi regazo, ese verbo tan pobre, tan ajeno a tu presencia plateada, a tu amor que es el vientre en el que se gesta mi identidad moribunda. Y ya no puedo decirte las cosas, porque no hay lengua en este mundo que conciba aquello que debería ser dicho. Lo intenta Hölderlin, que perfila el canto como un cisne alzando el vuelo: “Y corría el joven río hacia la llanura, / triste y alegre, como aquel corazón, demasiado bello / para perecer amando, / que se arroja al raudal del tiempo“.

“¿Quién corrompió primero / los lazos del amor / y de ellos hizo amarras?” El poeta alemán me da la única respuesta que conozco, aunque vaga, aunque alejada del alivio improbable: “Es difícil sobrellevar / el infortunio, pero más aún la fortuna“. ¡Y aquello no era fortuna, pájaro alado, llama estelar! Era un puñadito de sueños divinizados traídos a la vida posible; un fragmento de vida inhumana adherida a nuestros cuerpos caducos. ¡Ah, fortuna, pobre insulsa, si hubieras conocido nuestro amor lejano, que era como una canción ancestral! Ya no está la luz, ya no está el resplandor fulgurante de aquello que tú y yo tuvimos; y yo sigo vivo, y amando, pero sin ti. “Reposa la ciudad a la redonda, se aquieta la calle iluminada, / y se alejan ruidosos los coches adornados de antorchas“. Es el funeral que yo contemplo, el funeral del amor que ha muerto sin motivo.

Yo me extraigo de mí mismo, pues ya no quiero este cuerpo antiguo, esta piel que no es más que memoria de tus dedos deslizándose por ella como una serpiente seductora, como la ofrenda frutal condenatoria. Y me digo que ya no estoy aquí, sino “allá donde ningún poder terrenal, / ninguna advertencia divina nos separa, / donde somos uno y todo, / allá está ahora mi elemento, / donde olvidamos la necesidad y el tiempo / y del escaso provecho / nunca medimos el margen, / allá, allá digo que estoy”. Paseo por los bosques oscuros, siento el roce físico de los árboles, la pegajosa sensación de permanencia de la tierra mojada, y digo, ¡oh!, “si el corazón no me atara más a la vida social, / el corazón que no se libra del amor, ¡qué a gusto me haría roble!” Me recuesto en un llanto exento de lágrimas, en un ejercicio de tristeza vacía, pensando: “¿Ha de nublarme un duelo perpetuo? / ¿Matarme sin cesar el colérico anhelo?”

“Amor celeste, tierno mío, si te olvidara yo”, qué honesto sería mi tránsito por este mundo que ahora desprecio, ahora que yo conozco el sabor de las cosas, que puedo observar el tacto de la verdad, ¡no corras tú mi suerte, amor prohibido!, “olvídame, corazón bondadoso, no salves / tampoco mi nombre de la pérdida”. Porque pude algún día besar lo inmortal, pero “ya pasó la mañana de mi vida, / marchita está la primavera de mi corazón“. Observo, en los sueños que me despegan de mis días apagados, la danza de los ángeles distantes, de las cumbres nevadas, y canto mientras duermo: “Yo fui uno de ellos, pero, ay, igual que las rosas / caducó la vida feliz”. Porque aquí te busco, en la distancia, y “en verdad, cada día cambio de ruta, / voy al verde del bosque, y a la fuente, / hacia las peñas donde florecen las rosas, / miro el paisaje desde el cabezo, pero en parte alguna, / oh querida, te encuentro bajo el sol, / y se disipan en el aire mis palabras, / esas tan devotas que antes junto a ti / …” Que antes junto a ti conformaban el silencio, que era todo lo que nos componía.

Es Friedrich Hölderlin quien vuelve, como una voz soplada por el viento frío de los inviernos. “También tú quisiste más grandeza, pero el amor / nos somete a todos y el dolor nos doblega aún más; / con todo, por algo regresa / nuestra curvatura allá donde empezó“. Este es un día de resignación, quizá el primero en largo tiempo, un día en el que clamo a los Dioses olímpicos que retuercen con crueldad mi destino: “A mí que solo los combates salvan, ¿a qué me arrebatáis, / flojos de vosotros, mi elemento abrasador?”; un día en el que al fin, abatido, mustio, asumo que “un hijo de la tierra / se ve que soy, para amar hecho, y para sufrir“. “Ahora estoy sentado solo, / hora tras hora, y mi memoria / crea para su propio gozo las figuras / de amor y dolor de los días claros”.

“¿Dónde estás, reflexiva, tú que siempre, / en tiempos, debías ir al lado, dónde estás, luz?” Asumo, abrazado al tiempo que corre, que lo eventual de mi amor por ti comienza a extinguirse en abanicos de muerte que comienzan a dibujarse en un horizonte cada vez más claro. Y encuentro aquella palabra olvidada, la palabra que tú y yo jamás necesitamos, ese verbo tan terrestre y tan humano, y envejezco en la creencia de que “es bueno / conversar y decir / el parecer del corazón, oír mucho / de los días amorosos / y los hechos que pasaron“. Desarrollo incluso un sentido apacible de querencia por lo tangible: aprendo a querer en la distancia del amor, a extrañarte —”¡cómo iba a dar, infeliz de mí, con un sitio / donde no estuvieras tú, que remueves todas las cosas!”— y, aun así, permitirme acariciar la hierba nocturna y húmeda.

“Verdad es que pasan las primaveras y un año urge al otro / cambiante y combativo, así ruge el tiempo pasando“. Penetro en océanos de tinieblas en cada paso, siempre más cercano a la extinción política de un cuerpo que, sin ti, siempre fue muerte. “Ya son bastantes años que vivo en mortal / amor incomprensible, / en deuda, siempre conmovido ante él”, y ahora que llegan las voces del mundo eterno suplico a mi llanto que no me castigue, les grito a las aguas: “Vosotras, lágrimas blandas, no me ceguéis / del todo, dejad, engañosas, ladronas, / que me sobreviva siquiera un recuerdo, para que muera noblemente“. ¡Les pido que vivas en mí, al menos hasta el final! Con la vana esperanza de un dibujo divino, de un Edén a tu lado, le pido al destino: “Cuando el tiempo torrencial / se apodere de mi cabeza, y la pobreza y el desvarío / entre los mortales estremezcan mi vida mortal, / déjame meditar en el silencio de tus profundidades”. Te habla por última vez mi cuerpo mortal, que desde tiempo atrás va “errante, como las sombras”, te susurra en un soplo gélido, mortecino: “Lejos de tu lado, no tardarán todos los espíritus de la muerte / en pulsar las cuerdas / de mi corazón hasta romperlas”. Y te promete: “Allá nos encontraremos; oh luz bondadosa, donde uno / de tus rayos más sensibles por primera vez me tocó”.

Es una luz imposible. Asciendo sin cubrir espacio alguno, abandonado a la plena consciencia del ascenso hacia la luz. Agarro mi último hilo de voz, mi último uso racional de la palabra, grito y desgarro mis cuerdas vocales en medio de un huracán abrasador: “Lo que el tiempo escogió como presa / florecerá de nuevo mañana; / de la destrucción nacerá la primavera”. Y apareces tú, ataviada con seda blanca y laureles dorados; tú, una fantasía lejana de mi juventud terrenal, y “te miro asombrado, oigo voces y dulces cantos / como del tiempo pasado, y también cítaras, / y liberado, hecho aire y llama, / se nos volatiliza el espíritu“. Aprendo que “al cabo el corazón / siempre reserva días felices”.

“Tanto y tanto tiempo te he buscado, en el desvarío, / habituado a ti, por los descoloridos caminos de la tierra, / […] / Pero fue en vano, y se escurrieron los años / desde que vimos soñadores las tardes iluminarse en derredor“. Aprendí a arar la tierra, a excavar el mundo entero para encontrar tu cáscara de ensoñación eterna, y no te encontré hasta ahora, “oh, tú que despertaste mi pecho del sueño de la niñez, / y con dulce poder me llevaste más alto y más lejos, / ¡mi más dulce sol! vuelvo a ti más fiel y sabio, / para reposar tranquilo y feliz bajo las flores”. “Así me das pruebas y dices que replique a quienes / no creen que la alegría es más inmortal / que penas y cóleras, y que una jornada de oro / aún no termina cuando muere el día“.

Nosotros desaparecemos en el viento, como dos hojas de otoño que vuelan en círculos, que se marchan al atardecer. “Vela de nuevo mi corazón, pero aún me sujeta / y frena la noche interminable“. Se sienta Hölderlin con los cuadernos, con la historia de nuestro amor silente que desapareció de la tierra en juventud para reconciliarse consigo mismo en los confines del Edén, y relata la frase final, el broche de plata del cuento de cómo yo, un vagabundo inerte de las calles prohibidas, caí secuestrado por el embrujo de la forma que tenías de mirarme; como un Dios contemplando su consabida creación. Digo a través del poeta alemán: “Y, si en años venideros, / cuando prevalezca de nuevo el genio, saben de nosotros dos, / dirán: amando crearon su mundo secreto, / solo conocido por los dioses, estos solitarios“.

-

Un asesinato que se podía haber evitado, en La ley de la calle (XII)

/abril 28, 2025/Morir apuñalado a manos de un loco al que no conoces de nada es algo atroz y absurdo. Eso fue lo que ocurrió en el madrileño barrio de San Blas. En este episodio, emitido el 30 de septiembre de 1989, el equipo de La Ley de la Calle cuenta la historia de Raúl Yunta Juanino, un joven de 15 años que murió acuchillado por un perturbado, que unos días antes había apuñalado a otra persona.

-

Cocido infernal

/abril 28, 2025/Caminamos por la caldera de Furnas, subimos hasta la laguna de Fuego y seguimos buscando los lagos más impresionantes de la isla. Trepamos por un bosque de cedros y eucaliptos, salimos al borde de un precipicio tapado por la niebla y de pronto el viento despeja el panorama. A nuestros pies se abre una caldera de seis kilómetros de largo por cinco de ancho, con una profundidad de quinientos metros, ocupada por un lago azul plomo y un lago verde esmeralda. Distinguimos colinas de basalto, cráteres y más lagunas en los pliegues de la hondonada. Las explosiones y el fuego…

-

Llega el apocalipsis

/abril 28, 2025/En “Sopa de libros” vamos a hablar de tres novelas que cuentan algún tipo de apocalipsis y, cada uno de ellos, desde una perspectiva distinta. El apocalipsis provocado por algo de fuera, el apocalipsis provocado por nosotros y el apocalipsis que no se sabe de dónde ha venido.

-

Sí, te vas a enamorar de esa persona (aunque tengas pareja)

/abril 28, 2025/Sí, asúmelo: en algún momento, o cada cierto tiempo, aunque tengas pareja, novio o hayas pasado por algún altar, por muchos años de relación o de matrimonio que disfrutes o arrastres, conocerás a alguien nuevo e inesperado que primero te provocará curiosidad, después te obsesionará y por quien te plantearás, quizá, dejar todo lo que tienes en la vida. Asusta, ¿verdad? Sin embargo, es un fenómeno completamente natural e inevitable en la vida de cualquier persona, que puede ser inofensivo o partir nuestra vida en dos. No podemos controlar todas nuestras emociones, fascinaciones o gustos, así que nadie está a…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: