A veinticinco años de su muerte, sigue siendo la de Juan Benet (Madrid, 1927-1993) una de las figuras más controvertidas de las letras españolas. Administrador de boutades que granjeaban adhesiones inquebrantables y fobias eternas, defensor de un grand style adorado por unos pocos lectores y tildado de jeroglífico ilegible por otros muchos, dueño de una obra tan rocosa e intrincada como el universo ficticio de Región que él mismo creó para amparar la mayor parte de sus tramas, la mejor prueba de que hay ciertas reticencias a incorporar su nombre definitivamente al canon en el que sin duda merecería ocupar un lugar preminente es el hecho de que el cuarto de siglo transcurrido desde que falleciera en su domicilio de El Viso madrileño no haya generado más que unos pocos artículos aislados, firmados casi todos por los mismos nombres que tuvieron tiempo de celebrarlo en vida. ¿Mala fe u olvido? Si por norma general la muerte de los escritores lleva aparejado un largo periodo en el que el legado de éstos parece someterse a un silencioso purgatorio, a la espera de que la posteridad decida o no abrirle sus puertas con todas las de la ley, en el caso de Benet esa espera se está dando en medio de un silencio casi abisal. Los manuales de literatura continúan situándolo en un lugar marginal, a la sombra del Luis Martín-Santos que trajo nuevos aires con su Tiempo de silencio pero que, a diferencia de Benet, no supo o no quiso deshacerse del todo de la larga tradición costumbrista de nuestra literatura, y son muy pocos los escritores de nuevas hornadas que lo presentan como estandarte o referente.

Ni siquiera abundan los estudios puramente literarios en torno a su obra, por más que la llegada a las librerías de Volverás a Región supusiera en 1967 una pequeña gran revolución en los ambientes culturales patrios —«A partir de la publicación de esta novela, ya no se puede ser tonto en la literatura española», escribió Eduardo Mendoza— y que todo lo que vino después haga que pocos se atrevan a negarle el papel determinante que jugó en la renovación de las letras hispánicas a mediados del pasado siglo. No fue Benet el único que entregó sus afanes a ese empeño, pero sí el que con más constancia y firmeza trabajó para forjar una nueva tradición en la que dejaran de tener cabida usos y fórmulas que se habían terminado convirtiendo en tópicos recurrentes y lastraban más que incentivaban la evolución del panorama literario. En efecto, durante la década de 1960 confluyeron en España varios factores. De un lado, se tuvo conocimiento de los autores del llamado boom latinoamericano, con sus nuevos procedimientos expresivos, su tendencia subjetivista y su preocupación por los aspectos formales; del otro, traspasaron nuestras fronteras obras de novelistas europeos y norteamericanos que andaban innovando con el género. A todo ello hay que sumar el cansancio que a esas alturas inspiraba el realismo social, tan en boga durante la década anterior. El último elemento era consecuencia de la suma de los anteriores y fue el principal acicate de lo que vino después: la publicación, en 1962, de Tiempo de silencio. Se inauguró así una suerte de nueva escuela entre cuyas características comunes cabría señalar (aunque con los obligados matices) el gusto por el perspectivismo, la ruptura de la linealidad temporal, el uso del monólogo interior, la riqueza lingüística o la ausencia de desenlaces según el viejo estilo. Puede que, de todos los autores que asumieron o se sumaron, siquiera puntualmente, a esos aires renovadores (Juan Goytisolo, José María Guelbenzu, Miguel Delibes, Camilo José Cela, Torrente Ballester) fuese Juan Benet el único que llevó la apuesta hasta el final, incurriendo en órdagos memorables que nadie pudo seguir.

De ahí que sorprenda que sólo muy de vez en cuando se tenga noticia de volúmenes que intenten acercarse tanto a la importancia o el significado del corpus benetiano como a su proyección, si es que la tiene, en el presente. En el salto del siglo XX al XXI, con muy pocos años de diferencia, vieron la luz dos libros que caminaban en esa dirección. El primero de ellos, Una meditación sobre Juan Benet (Alfaguara, 1998), salió de la pluma del profesor Francisco García Pérez (Oviedo, 1953) y constituye hasta la fecha el estudio más completo y fidedigno acerca de los textos y contextos del escritor madrileño. Se trata de un ensayo imposible de encontrar en nuestros días, salvo en Internet y a precios astronómicos, y el hecho de que nadie se esté planteando reeditarlo da cuenta de ese desinterés que parece inspirar todo cuanto remite a las benetologías. El segundo libro era Juan Benet y el aliento del espíritu sobre las aguas (Muchnik Editores, 2001), en cuyas páginas Eduardo Chamorro (Madrid, 1946-2009) hacía una especie de crónica de la amistad que le había unido al fundador de Región. Cito ambos títulos porque los dos vienen al caso para hablar de un tercero que es el que motiva este artículo y que resulta una excepción por cuanto viene firmado por un autor relativamente joven —aún no ha alcanzado los cuarenta—, que no sólo no tiene empacho en declararse benetiano, sino que proclama a los cuatro vientos que gran parte de los problemas de la literatura española contemporánea derivan, precisamente, del escaso apego que parece sentir hacia lo benetiano.

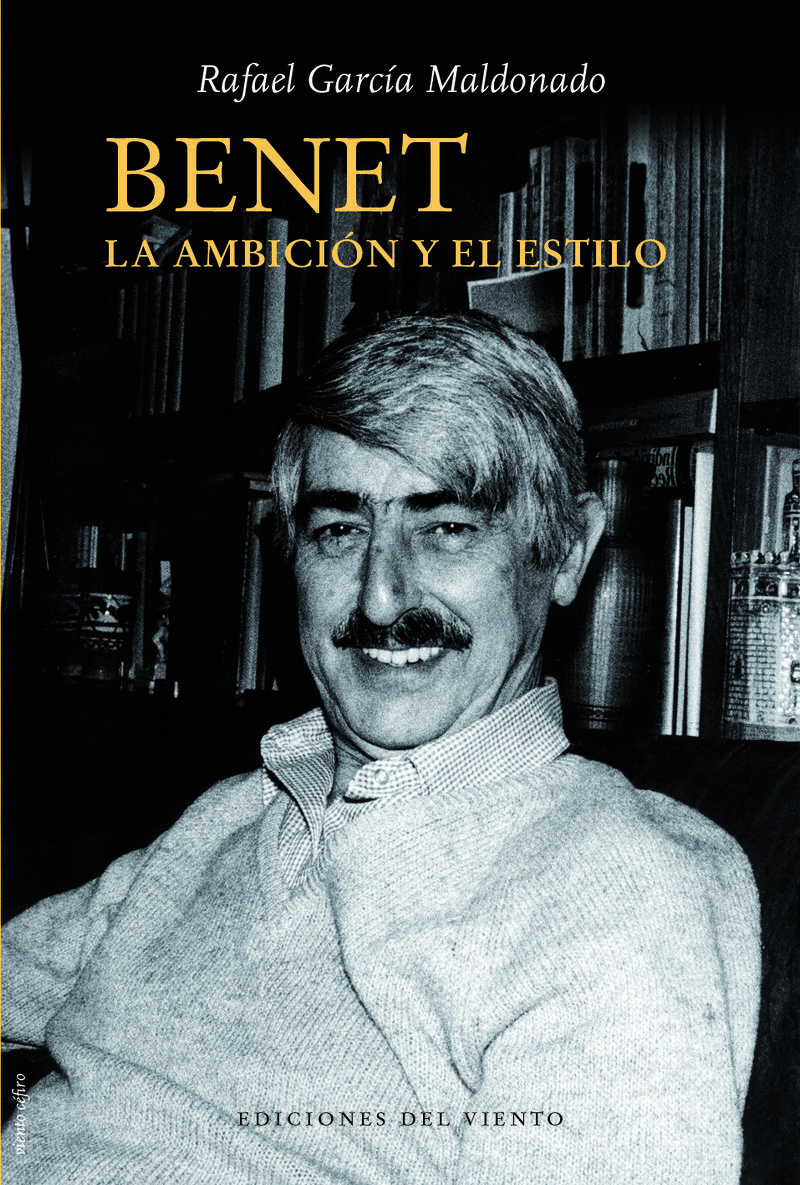

A Rafael G. Maldonado (Coín, 1981) le inquietaba que, siendo boticario, le atrajese la literatura hasta el punto de forzarle a ocupar varias horas al día ante la página en blanco. El descubrimiento de Benet, y de su doble condición de ingeniero y escritor, constituyó una iluminación lectora y la asunción de un referente al que se entregó en cuerpo y alma a partir de aquel instante. De ambas cosas —de la fascinación ante una obra casi inabarcable y del subrayado de todos y cada uno de los postulados benetianos— surge ahora Benet, la ambición y el estilo (Ediciones del Viento), un libro en cuyo prólogo (o «justificación») se reivindica la ya citada obra de García Pérez como referente fundamental, pero que realmente bebe de igual modo del título de Chamorro, en tanto que no nos encontramos ante un ensayo literario ni biográfico al uso, sino ante un texto de carácter tan sumamente híbrido que resulta complicado, por no decir imposible, aplicarle una etiqueta. Esto, que sin duda molestará a la crítica más academicista, es a mi juicio uno de los mayores atractivos del libro en tanto que lo convierte en algo diferente y radicalmente alejado de las disquisiciones sesudas que acaso podría exigirse al estudio de una figura central de las letras españolas. Sin embargo, no estamos tanto ante un libro en torno a Benet como ante un libro sobre la relación que su autor establece con Benet y sobre el modo en que esa relación póstuma (porque Benet ya había muerto cuando Maldonado lo descubrió) marca otra relación: la que el autor mantiene con la literatura de sus mismos lugar y tiempo. Más que la reivindicación o la celebración de una obra, lo que subyace a lo largo del volumen es una pregunta para la que su autor no termina de encontrar respuesta: ¿por qué la literatura española le ha hecho tan poco caso a Benet, hasta el punto de ser hoy en día un autor olvidado? Quizá sea una apreciación excesiva (aunque pocos, sigue habiendo benetianos), pero sí está en consonancia con el fenómeno que se apuntaba en los primeros párrafos de este artículo. Tal cuestión, que podría solventarse en una tribuna de prensa o en un libro de menor enjundia, se extiende a lo largo de más de doscientas páginas merced a esa vocación que tiene Maldonado de convertir al lector en testigo y cómplice de su propia búsqueda.

Y de ahí viene ese mestizaje al que me refería antes y en el que el autor combina las reflexiones literarias, a modo de notas de lectura, con la glosa biográfica, el tono confesional y los apuntes diarísticos, de modo que Benet, la ambición y estilo no se presenta como una obra acabada desde el inicio, sino que permite al lector asistir a su propia evolución, lo que incluye cambios de rumbo, modificaciones sobre el plan inicialmente planteado (dada la imposibilidad de su autor para ponerse en contacto con personas a las que le gustaría entrevistar) o sorpresas inesperadas (la réplica del despacho de don Juan instalada en Zarzalejo), jalonado todo ello por constantes alusiones a lo que Maldonado —implicado a fondo con Benet, a veces casi hasta la obsesión— considera una falta de ambición general en las letras españolas de nuestro tiempo y una revindicación convencida, y exaltada en ocasiones, de esa «alta literatura» que correría en nuestro país un serio riesgo de extinción a causa del desvarío general. Todo ello salpimentado con unas cuantas fotografías inéditas de Benet y regado con referencias a autores y críticos de hoy a quienes no siempre se cita por su nombre, pero a los que tampoco es difícil reconocer a poco que uno esté medianamente al tanto del quién es quién en el mundillo. No es Benet, la ambición el estilo un libro concebido únicamente para benetianos, sino que, por el contrario, puede constituir una buena puerta de entrada para quienes o bien no hayan oído hablar jamás de Benet o bien, dada su fama de autor difícil, no se hayan atrevido todavía a asomarse a sus páginas. Habrá hecho mucho Maldonado si consigue tal cosa. Lo único que sabemos a ciencia cierta los que ya hemos hecho el viaje a Región es que siempre terminamos volviendo a ella.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: